Ikigai, der japanische Lebenssinn, und die Maslowsche Bedürfnispyramide sind zwei im Westen weit verbreitete Modelle. In anderen Kulturen sehen beide Modelle allerdings ganz anders aus. Warum unsere Lesart auch unsere Weltsicht widerspiegelt – und uns zu immer größeren Individualist*innen macht.

Unsere Arbeitswelt ist voll von Modellen. Kreise, Spiralen, Trichter, Matrizen, Pyramiden – viele geometrische Formen müssen herhalten, um der Visualisierung von Inhalten zu dienen. Dadurch entstehen Modelle, die komplexe Sachverhalte und Zusammenhänge vereinfachen und visuell erlebbar machen. Sie beeinflussen, wie wir die (Arbeits-)Welt sehen und sind dabei häufig einprägsamer als die Worte, die sie begleiten. Umso wichtiger ist es, zu hinterfragen, inwiefern Modelle in ihrem Entstehen bereits von unserer Lesart geprägt sind. Ein Blick in andere Kulturen zeigt: Form und Bedeutung sind nicht universell gültig, sondern durch unsere Weltsicht geprägt. Was bedeutet das für unseren Umgang mit Modellen?

Auf den Kopf gestellt: Die Maslowsche Bedürfnispyramide

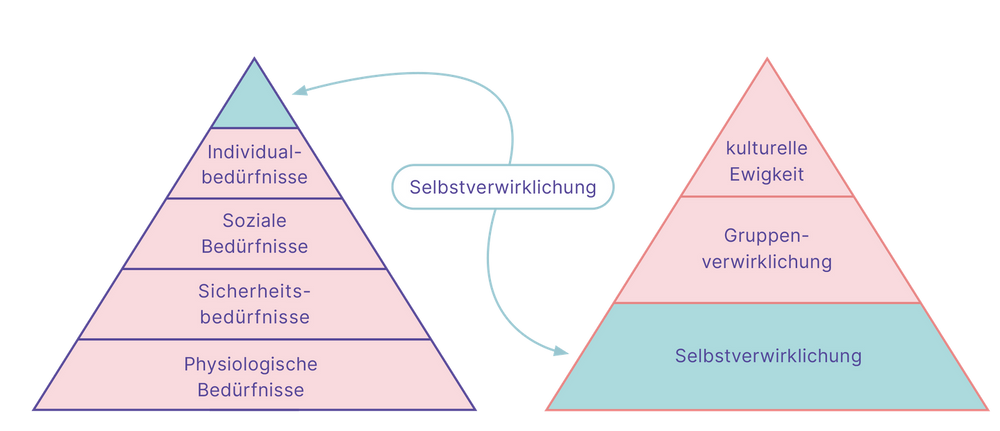

Unsere Sicht auf die Welt zeigt sich besonders bei der Bedürfnispyramide von Abraham Maslow, die häufig herangezogen wird, um menschliches Verhalten zu erklären. Die Pyramide besteht aus fünf Ebenen, die hierarchisch aufeinander aufbauen. Die unteren drei Ebenen beziehen sich auf die physische Grundversorgung, persönliche Sicherheit und soziale Beziehungen. Die oberen beiden Ebenen stehen für individuelle Bedürfnisse und Selbstverwirklichung.

Das Modell legt nahe, dass das höchste Ziel allen menschlichen Strebens sei, die Spitze der Pyramide zu erreichen und uns damit selbst zu verwirklichen. In Maslows Worten heißt das: „Musiker müssen Musik machen, Künstler malen, Dichter schreiben, wenn sie sich letztlich in Frieden mit sich selbst befinden wollen. Was ein Mensch sein kann, muss er sein.“1 Was viele nicht wissen: Die Pyramide hätte auch ganz anders aussehen können – und Maslow hat das erkannt.

Im Jahr 1938 besuchte Maslow das Blackfoot-Reservat in Alberta, Kanada. Er studierte dort über mehrere Wochen die Lebensweise, das Verständnis von Individuum und Gemeinschaft und auch spirituelle Einstellungen der Blackfoot. Ein Paper von Cindy Blackstock, kanadische Professorin und Geschäftsführerin der First Nations Child and Family Caring Society, legt nahe, dass diese Beobachtungen Maslow zu seinem Modell inspirierten, das er kurz nach der Forschungsreise entwickelte.2

Allerdings spielen bei den Blackfoot individuelle Wachstumsbedürfnisse eine viel geringere Rolle, als die gemeinschaftlichen Traditionen, die über Generationen hinweg weitergetragen werden. Der*die Einzelne definiert sich nicht über sich selbst, sondern über die Zugehörigkeit zur Gruppe. Das eigene Leben wird dem ewigen Fortbestehen der kulturellen Gemeinschaft gewidmet.

Die Pyramide müsste eigentlich auf den Kopf gestellt werden.

Die Pyramide, die Maslow weltweit Anerkennung einbrachte, müsste also auf den Kopf gestellt werden, um die Wertvorstellungen der Blackfoot in Bezug auf Selbstverwirklichung zu berücksichtigen. Trotz der Faszination für deren Lebensweise hat sich Maslow aber für die genau umgekehrte Variante entschieden – und spiegelt damit unsere Weltsicht wider. Hier ist die Bedürfnispyramide als Modell bekannt, das individuelle Bedürfnisse weit über alle anderen Bedürfnisse stellt, sollten die anderen Grundbedürfnisse erfüllt sein. Daraus erschließt sich nicht nur die zentrale Bedeutung der Ich-Beziehung, sondern auch das eurozentristische Selbstverständnis der einen richtigen Sichtweise auf die Welt.

Cindy Blackstock kritisiert diese Eindimensionalität. Das Modell verbreite die Idee, dass die hierarchische Anordnung der Bedürfnisse kulturübergreifend gültig sei. Menschliche Bedürfnisse seien aber in hohem Maße abhängig von kulturellen Werten und Gesetzen. Selbstverwirklichung steht nicht für alle Kulturen an der Spitze der Pyramide – vor allem nicht für die Blackfoot. Und die Interpretation, die sich durchgesetzt hat, stärkt ein Bild, das dem Finanzmarkt-Kapitalismus zugutekommt: das Ich vor dem Wir.

Die Suche nach dem Sinn

Das wird besonders am Beispiel von Ikigai, einem Begriff aus Japan, sichtbar. Schon bei der Begriffsdefinition offenbart sich, dass die westliche und die japanische Interpretation weit auseinandergehen. Während Ikigai in Japan als „der Wert, den eine Person im täglichen Leben findet“ verstanden wird, übersetzen wir es als etwas Größeres, das über das alltägliche Lebensglück hinausgehen muss: „Das, wofür es sich zu leben lohnt.“

Bei uns wird Ikigai in Coachings hauptsächlich als Modell zur persönlichen Purpose-Findung genutzt. So realisiert es sich als Venn-Diagramm mit vier Fragen zu den Bereichen Leidenschaft, Mission, Beruf und Berufung. Ein Sweet Spot wird angestrebt und nur erreicht, wenn alle vier Aspekte des Ikigai in sich vereint werden.

Das hat aber nichts mit dem japanischen Konzept an sich zu tun: Dort geht es explizit nicht um Karriere, Geld und einen fast unerreichbaren Idealzustand. Ikigai kann durch ein breites Spektrum an Dingen ganz einfach im Alltag erzeugt werden: durch ein erfüllendes Hobby, kleine Rituale, Hilfsbereitschaft, Dankbarkeit und harmonische Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Es ist eine allseits bekannte, bescheidene Lebensphilosophie, die den Blick für die kleinen Dinge im Alltag schärfen soll – und keine Geheimformel für Erfolg.

Die Gruppe hat in der japanischen Gesellschaft einen viel höheren Stellenwert als bei uns. Das zeigt der Psychoanalytiker Takeo Doi in seinem Buch The Anatomy of Dependence. Der*die Höhergestellte in einer Gruppe ist abhängig von der Unterstützung der Gruppe. Die Gruppe ist wiederum abhängig von der*dem Höhergestellten und leistet Unterstützung, da er*sie die Bürde der größten Verantwortung trägt. Geborgenheit und Identität werden in der Zugehörigkeit zu einer Gruppe gefunden. In westlichen Gesellschaften wird dagegen eher Individualismus angestrebt.

Drei Hinweise für erfolgreiches Arbeiten mit Modellen

Modelle werden manchmal im falschen Kontext angewendet, als universelle Lösung für Probleme jeglicher Art verkauft und mit Versprechen versehen, denen sie nicht gerecht werden können. Uns hat ein aufmerksamer Leser darauf hingewiesen, dass unsere Lesart von Ikigai nichts mit dem japanischen Konzept an sich zu tun hat – zu dem Zeitpunkt war es als Venn-Diagramm schon lange fester Bestandteil unserer Tool-Sammlung. Trotzdem sind wir davon überzeugt, dass Modelle nützlich sein können und einen hilfreichen Beitrag leisten, uns und unsere (Arbeits-)Welt neu zu denken. Damit das möglich wird, folgen hier drei Hinweise für das erfolgreiche Arbeiten mit Modellen:

1. Modelle sind (nur) Strukturierungshilfen

„All models are wrong, but some are useful“, lautet ein bekannter Aphorismus, der wahrscheinlich von dem Statistiker George Box stammt – „wahrscheinlich“, weil das Konzept ihm allgemein zugesprochen wird, der Ursprung aber eigentlich nicht ganz klar ist. Auch eine westlich-individualistische Angewohnheit: die Obsession mit genialen Einzelpersonen. Was mit dem Aphorismus gemeint ist: Alle Modelle sind – wenn man es ganz genau nimmt – ihrem Wesen nach falsch, da sie nie sämtliche Komponenten der Realität vollständig abbilden (können). Sie funktionieren nur mit Komplexitätsreduktion.

In ihrer Vereinfachung können Modelle aber trotzdem nützlich sein, da sie uns helfen, Phänomene einzuordnen, zu erklären und zu verstehen. Ein simples Beispiel: Bevor der Bau oder die Restaurierung eines architektonischen Projekts beginnt, wird häufig ein maßstabsgetreues Miniaturmodell des Gebäudes angefertigt. Auch wenn das Modell realitätsnah aussieht, ist es kein identisches Abbild. Das macht es aber nicht unbrauchbar. Vielmehr liegt der Nutzen darin, den am Projekt arbeitenden Personen eine Vision zu geben, wie das Gebäude am Ende aussehen kann. Modelle sind also vereinfachend, helfen uns aber dabei, schnell eine gemeinsame Sprache zu finden, in der wir über eine komplexe Sache sprechen können.

2. Modelle ersetzen nicht das Denken

Modelle sehen in der Theorie immer fertig und abgeschlossen aus, weshalb Menschen aufhören, mitzudenken, wenn sie sie nutzen. Das kann in der Praxis Schaden anrichten. Das Stichwort lautet hier: Selbstbeobachtung. Am besten funktionieren Tools bei denjenigen, die sie in Reflexionsschleifen und Retrospektiven einbetten – und für sich so abwandeln, dass sie zur eigenen Situation passen. Viele Menschen sehen die Erkenntnisse, die ihnen das Modell liefert, als gesetzt und gültig, ohne zu hinterfragen, ob die Modelle leisten, was sie brauchen. Modelle sind Anfangspunkte, die es leichter machen, in die Veränderung zu kommen.

In der Selbstbeobachtung kann es dann aber oft passieren, dass nur wenige Aspekte eines Tools erhalten bleiben und mit anderen ausgetauscht werden. Wenn Modelle modular gedacht und genutzt werden, können durch sie neue Formate entstehen, die passgenauer und zielgerichteter sind. Trotz Abwandlung kann es aber auch sein, dass das Tool für eine Person oder ein Team schlichtweg nicht funktioniert. Auch das ist okay. Besser ausprobieren, abwandeln und aus guten Gründen ausschließen, als ein Tool zu verwenden, ohne mitzudenken.

Es ist okay, wenn Tools nicht funktionieren.

3. Modelle lassen Rückschlüsse auf uns selbst zu

Viele unserer gängigen Modelle basieren auf kulturellem Wissen, das nicht aus Europa stammt. Durch unsere westliche Brille geht dieser Ursprung oft unter. Was bei der Anwendung klar sein sollte: Unsere Interpretationen der Modelle, mit denen wir arbeiten, basieren auf unserer Weltsicht. In vielen Fällen heißt das, wir funktionieren Modelle so um, dass sie ihren ursprünglichen Zweck verfehlen – was dazu führen kann, dass wir uns weiter von unseren Bedürfnissen entfernen, obwohl wir eigentlich doch mehr Achtsamkeit üben wollten. Das Bewusstsein dafür ist der erste Schritt.

Es hilft, stets wachsam zu sein, sich darin zu üben, das eigene Wissen zu hinterfragen und eine gezielte Reflexion zu etablieren, ob die gewählte Methode wirklich das leistet, was in diesem Moment gebraucht wird. Das Auseinandersetzen mit den (kulturellen) Ursprüngen von Modellen führt zwangsläufig zu einer Auseinandersetzung mit unserer gesellschaftlichen Ordnung. Im besten Fall entsteht dadurch nicht nur mehr Achtsamkeit für uns selbst, sondern auch für andere: Denn wir sind keine Maschinen, die durch Modelle ständig optimiert werden können.

Takeaways

- Die Maslowsche Bedürfnispyramide sähe in anderen Kulturen ganz anders aus und spiegelt durch ihren Fokus auf Selbstverwirklichung unsere westliche, individualistische Weltsicht wider.

- Ikigai ist in Japan kein Venn-Diagramm für Erfolg, sondern eine bescheidene Lebensphilosophie, die den Blick für die kleinen Dinge im Alltag schärfen soll.

- Modelle weisen den höchsten Nutzen auf, wenn sie modular gedacht werden. Hinterfragt, welche Aspekte eines Modells das leisten, was ihr braucht!

FUßNOTEN

- 1

Abraham Maslow (1954): Motivation und Persönlichkeit, S. 73f. ↩

- 2

Cindy Blackstock (2011), „The Emergence of the Breath of Life Theory“, Journal of Social Work Values and Ethics. ↩