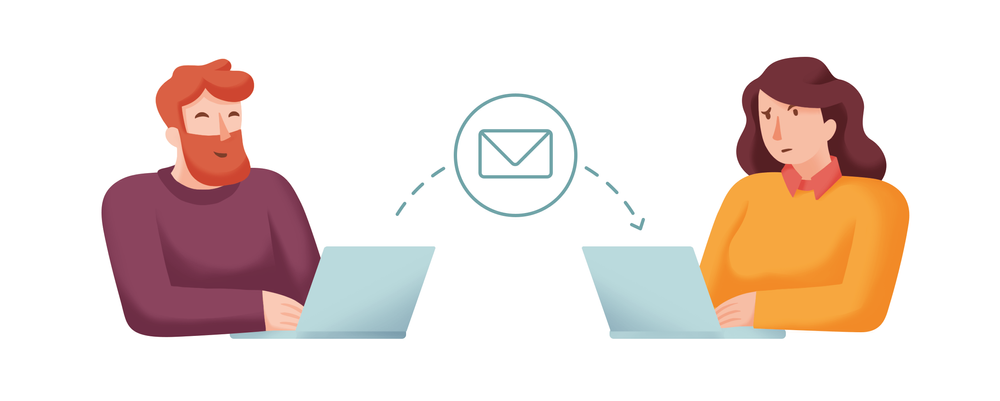

Bei der Arbeit, aber auch privat kommunizieren wir immer mehr über Slack, WhatsApp & Co. Wie wir über digitale Kanäle wie E-Mails und Chats den richtigen Ton treffen.

Wenn wir eine E-Mail schreiben, stellen wir unsere Beziehung zur Person am anderen Ende der Leitung auf eine Probe. Digitale schriftliche Nachrichten bergen nämlich einige Tücken. Die erste: Sie beinhalten nur nackte Worte. Laut dem US-Psychologen Albert Mehrabian geschieht Kommunikation nur zu 7 Prozent durch Worte, der Rest der Botschaft wird über Ton, Stimme, Gestik und Mimik vermittelt. Nehmen wir ein scheinbar harmloses Wörtchen wie „schade“, in dem unter anderem Trauer, Sarkasmus oder Enttäuschung mitschwingen kann. Steht „schade“ in einer E-Mail, muss der*die Empfänger*in raten, wie es gemeint ist.

Deine Gratis-Ausgabe

Hier sichernVerständnis stellen wir am besten her, wenn wir zusammen in einem Raum sind: Wir sehen und spüren an den körperlichen Reaktionen, was in der anderen Person vorgeht. Normalerweise passen wir uns in Echtzeit an, etwa wenn uns der*die Andere entgeistert ansieht. Aber in schriftlicher Kommunikation funktioniert das nicht. Sie passiert zeitversetzt, und nonverbale Mikrosignale werden nicht mittransportiert, auch wenn wir das beim Schreiben hoffen.

Eine weitere Hürde für gute Kommunikation bei den verhältnismäßig jungen digitalen Kanälen sind fehlende Sprachkonventionen, die helfen, den richtigen Ton zu treffen. Zwar gibt es zahlreiche E-Mail-Knigges im Internet, doch die lesen sich meist noch so, als sei eine E-Mail nur die elektronische Version eines Briefes. Beispielsweise scheiden sich bei Anrede und Verabschiedungsformeln die Geister. „Sehr geehrter xyz“, „Mit freundlichen Grüßen“, „Beste Grüße“ oder gar „Liebe Grüße“ – was die einen respektvoll finden, erscheint anderen albern oder unhöflich.

Wenn wir meinen, eine positive E-Mail zu formulieren, wird sie eher neutral gelesen, meinen wir sie neutral, wird sie als negativ wahrgenommen.

Höflichkeit minimiert Konflikte – aber wie höflicher Umgang auf Slack funktioniert, ist schwer zu sagen

Höflichkeit ist eine nützliche Gepflogenheit, die Kommunikation effizienter und weniger anfällig für Konflikte macht. Denn sie minimiert den Spielraum für Missverständnisse. Die Linguist*innen Robin Lakoff und Geoffrey Leech haben aufgezeigt, dass nahezu alles, was zu einer guten Beziehung beiträgt, auch als höflich wahrgenommen wird.

So hilfreich sprachliche Normen auch sind, sie verändern sich stetig und bleiben kulturell unterschiedlich, was am Beispiel der höflichen Anrede deutlich wird: Im 18. Jahrhundert war das Ihrzen nach französischem Vorbild modern, später wurde das Erzen und dann das Siezen zur Norm. Bis ins 20. Jahrhundert war es noch gang und gäbe, dass Kinder „Herrn Vater“ und „Frau Mutter“ siezten; in der gehobenen französischen Gesellschaft ist das immer noch so.

Für die digitale Kommunikation ist die Frage danach, was höflich und richtig ist, noch delikater, weil in ihr die Probleme der Schriftsprache, mangelnde Nonverbalität und unverhandelte Sprachkonventionen aufeinandertreffen.

Die passende Sprache finden

Die passende Sprache hängt von mehreren Faktoren ab. Zuerst spielt das Gegenüber eine Rolle. Menschen, die den Löwenanteil ihres Lebens mit Briefen kommuniziert haben, finden es eventuell despektierlich, wenn die Anrede in einer E-Mail fehlt.

Zweitens spielt die Art der Beziehung eine Rolle: Ein „Liebe Grüße“ kann irritieren, wenn man die Person kaum kennt.

Drittens gibt es persönliche Präferenzen. Ist der*die Empfänger*in spitzfindig, fragt er*sie sich vielleicht, wie genau ein Gruß „lieb“ sein soll. Hinzu kommen kulturelle Unterschiede: Wir finden das ständige „I hope this email finds you well“ des britischen Kollegen vielleicht überflüssig. Dafür erscheint ihm möglicherweise die harte Direktheit der Deutschen in E-Mails wie „Hey John, could you send me this document asap?“ als unhöfliche Unart.

Viertens ist die Situation entscheidend. Schreiben wir seit Stunden hin und her, raubt uns eine unnötig lange E-Mail kostbare Zeit und wir wünschen uns ein knappes „Danke, mach ich“. Eine Situation, in der Knappheit wiederum gefährlich sein kann, ist schriftliches Feedback. Feilt jemand etwa gerade an einem Text, kann unkonkretes Feedback wie „Text funktioniert hier nicht“ als persönlicher Angriff aufgefasst werden.

Der Ton einer digitalen Botschaft wird laut US-Psychologe Daniel Goleman immer etwas feindseliger aufgenommen als beabsichtigt. Wenn wir meinen, eine positive E-Mail zu formulieren, wird sie eher neutral gelesen, meinen wir sie neutral, wird sie als negativ wahrgenommen. Das liegt daran, dass unsere Möglichkeit, uns mit der schreibenden Person empathisch zu verbinden, eingeschränkt ist und wir im Zweifel lieber skeptisch sind.

So kann gute digitale Kommunikation gelingen

Es empfiehlt sich also, digitale Nachrichten „emotional“ Korrektur zu lesen und nach möglichen Fettnäpfchen abzusuchen, indem wir uns in die Person am anderen Bildschirm hineinversetzen. Um deren Präferenzen zu überprüfen, hilft es, nachzufragen, wie wir digital wirken. Falls die Beziehung dafür noch nicht eng genug ist, hilft die simple, aber effektive Strategie, die Präferenzen der anderen Person zu spiegeln. Schreibt sie knapp und direkt, machen wir damit vermutlich nichts falsch.

Wer öfter miteinander schreibt, kann mit den Kolleg*innen gemeinsam eine firmeninterne E-Mail-Etikette erstellen, wie sie z.B. die Universität Frankfurt inklusive kommentierter Mustermail veröffentlicht hat. Darin können auch alle überlegen, welche Inhalte über welche Kanäle und welche überhaupt (nicht) schriftlich kommuniziert werden sollten. Denkbar sind auch Steckbriefe, in denen jede*r für die anderen festhält, wie er*sie am liebsten schreibt und wann er*sie gern Nachrichten beantwortet. Dann finden es die Kolleg*innen weniger unhöflich, wenn mal länger keine Antwort kommt.

Sollte trotzdem eine triggernde digitale Nachricht eintrudeln, hilft es, zunächst einmal nicht zu antworten. Lieber mit Achtsamkeit arbeiten: Dreimal durchatmen und in sich gehen: „Warum bin ich sauer über diese Nachricht?“ – und versuchen, sie einen Grad positiver zu deuten. Wenn das nicht hilft, sollten wir die Emotion explizit nennen, anstatt zu hoffen, dass die andere Person errät, wie es uns geht: „Ich bin wütend über deine E-Mail. Können wir kurz reden?“

Damit es gar nicht erst so oft zu Konflikten kommt, können wir durch Emojis Körpersprache oder Mimik simulieren. Nicht alle mögen Emojis, in vielen Business-Knigges gelten sie sogar als unprofessionelles No-Go. Aber wenn wir uns mit Schreibpartner*innen darauf geeinigt haben, beugt ein Zwinkersmiley hinter „Komm nicht zu spät“ potenziellem Frust auf der anderen Seite vor.

Wenn wir uns der Tücken der Schriftsprache und der Gefahr für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen bewusst sind, können wir empathischer sein, Regeln absprechen und das emotionale Beiwerk, das von Monitor zu Monitor verloren geht, achtsam aufgreifen. Und da wir die kommunikativen Grenzen digitaler Nachrichten kennen, wissen wir auch, wann es Zeit ist, eine Videokonferenz anzuberaumen oder, noch besser, das persönliche Gespräch zu suchen.

Takeaways

- In der digitalen Kommunikation ist die Möglichkeit eingeschränkt, sich mit der schreibenden Person empathisch zu verbinden. Deshalb kommen Nachrichten häufig feindseliger an, als sie gemeint sind.

- Höflichkeit minimiert den Spielraum für Missverständnisse und macht digitale Kommunikation weniger anfällig für Konflikte.

- Was als höflich empfunden wird, hängt von kulturellen Eigenheiten, persönlichen Präferenzen und dem Status der Beziehung ab. Was hilft: nachfragen (z.B. „Nimmst du mich als zu direkt wahr?“).