Unser Wirtschaftssystem beruht auf der Ausbeutung von Mensch und Natur. Das müssen wir ändern. Organisationen spielen eine zentrale Rolle beim Systemwandel hin zu einer regenerativen Wirtschaft.

Eines der größten Rätsel der Archäologie ist der Kollaps der Maya-Kultur. Denn zwischen 750 und 950 n. Chr. verschwand eine ganze Zivilisation. Forschungserkenntnisse legen nahe, dass Entwaldung, ausgelaugte Böden und mehrjährige Dürreperioden wesentliche Ursachen für diesen Zusammenbruch gewesen sein könnten. Außerdem war die soziale Ordnung gestört. Die damaligen Herrscher waren nicht in der Lage, Lösungen für wachsende Probleme zu finden, weil sie gegeneinander Krieg führten und keiner mächtig genug war, eine neue politische Ordnung zu schaffen und in Ruhe Lösungen für die ökologischen Herausforderungen zu suchen. Gruselige Story!

Hol dir eine kostenlose Ausgabe von Neue Narrative

Magazin kostenlos lesenDas alte System führt zu Wachstum – und Problemen

Die Geschichte der Maya zeigt: Es ist wichtig, die materielle Grundlage der eigenen Zivilisation zu verstehen und gut zu managen. Seit der Industriellen Revolution in Europa beziehen wir Energie hauptsächlich aus Öl, Gas und Kohle – und verbrauchten allein im 20. Jahrhundert mehr dieser Ressourcen als in der gesamten Menschheitsgeschichte zuvor.

Unser Wirtschaftssystem ist auf Profitmaximierung und Expansion ausgelegt. Individuen, Unternehmen und Staaten konkurrieren miteinander um Ressourcen, Güter, Arbeitskräfte und -plätze. Unser exzessiver Konsum und die damit einhergehende Verbrennung fossiler Brennstoffe produzieren die Klimakrise und weitere ökologische Krisen wie Biodiversitätsverlust, Überdüngung der Ozeane und Plastikverschmutzung. Aber nicht nur die Natur leidet, sondern auch die Menschen. Denn die fossile Wirtschaftsweise basiert auf sozialer Ungleichheit: Der Wohlstand der Industrienationen gründet historisch auf Kolonialismus, Sklaverei und Ausbeutung der Menschen im Globalen Süden, wo der Kapitalismus bis heute in besonderem Maße Armut und schlechte Arbeitsbedingungen produziert. Aber auch im Globalen Norden produziert das System seit jeher mehr Verlierer*innen als Gewinner*innen. Während die Industriearbeiter*innen früher bis zu 16 Stunden täglich in der Fabrik standen, werden heute immer mehr Menschen obdachlos, leiden unter Burn-out, Depressionen und Vereinsamung.

Der Finanzmarktkapitalismus der letzten Jahrzehnte hat zur weiteren Konzentration des Vermögens in den Taschen weniger Menschen geführt. Während Fondsmanager*innen und Investor*innen durch Spekulation immer mehr Geld und Kapital anhäufen, kämpfen andere, die durch eigene Arbeit zu echter Wertschöpfung beitragen und nebenbei auch die Profite der Investor*innen erwirtschaften, mit stagnierenden oder real sinkenden Löhnen. Global und innerhalb der Industrienationen wächst die Einkommens- und Vermögensungleichheit seit den 1970er-Jahren kontinuierlich an. Die Menschen im Globalen Süden bekommen die Folgen des expansiven Wirtschaftens außerdem in Form der Klimakrise mit besonderer Härte zu spüren.

Die Demokratisierung hat den meisten europäischen Ländern im 20. Jahrhundert bessere Sozialsysteme wie beispielsweise Arbeitslosen-, Kranken-, Pflege- und Rentenversicherungen gebracht. Aber auch hier erleben wir einen Backlash: Güter, die dem Gemeinwohl dienen und die von existenzieller Bedeutung für viele Menschen sind, werden zunehmend privatisiert und die Verteilung marktförmig organisiert. Auf dem Markt aber herrscht Wettbewerb und in einem Wettbewerb gibt es immer beides – Gewinner*innen und Verlierer*innen.

Den Erfolg unseres Wirtschaftens skaliert das Bruttoinlandsprodukt – wenn es wächst, dann haben alle mehr Geld zur Verfügung und der Staat kann für sozialen Ausgleich sorgen. An dieses Narrativ sind wir so gewöhnt, dass es uns alternativlos erscheint. Die Gesetze unserer Wirtschaftsordnung erscheinen uns als Naturgesetze und die Wirtschaftswissenschaften als Naturwissenschaften. Daher halten nicht nur Konzerne und reiche Menschen am extraktiven System fest, sondern auch die meisten kleineren Unternehmen – auch sie müssen ihre Gewinne maximieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Auch individuell merken immer mehr Menschen, dass sie unter diesem System leiden, aber ihr Handlungsspielraum ist begrenzt, weil sie in strukturellen Zwängen feststecken.

Dabei könnten wir auch alles ganz anders machen. Würden wir kollektiv aufhören, in Aktien zu investieren und uns Unternehmensstrategien von den Investor*innen diktieren zu lassen, dann entstünde Raum für etwas vollkommen Neues. Das mag zwar erst einmal beängstigend sein – eine schrumpfende Wirtschaft beispielsweise ist in der gegenwärtigen Gesellschaft ein Schreckensszenario. Aber es birgt die Möglichkeit, die Wirtschaft künftig auf ein besseres – sozialeres und ökologischeres – Fundament zu stellen. Als die Briten die Versklavung von Menschen verboten haben, hat das zunächst auch zu einer schrumpfenden Wirtschaft geführt.1 Trotzdem würde heute niemand mehr bestreiten, dass es richtig war, Versklavung offiziell zu verbieten.2 Vielleicht werden wir in einigen Jahrzehnten auch leichter erkennen, dass es unmenschlich war, weiter extraktiv zu wirtschaften, weil damit ebenfalls Ungleichheit und Zerstörung einhergehen.

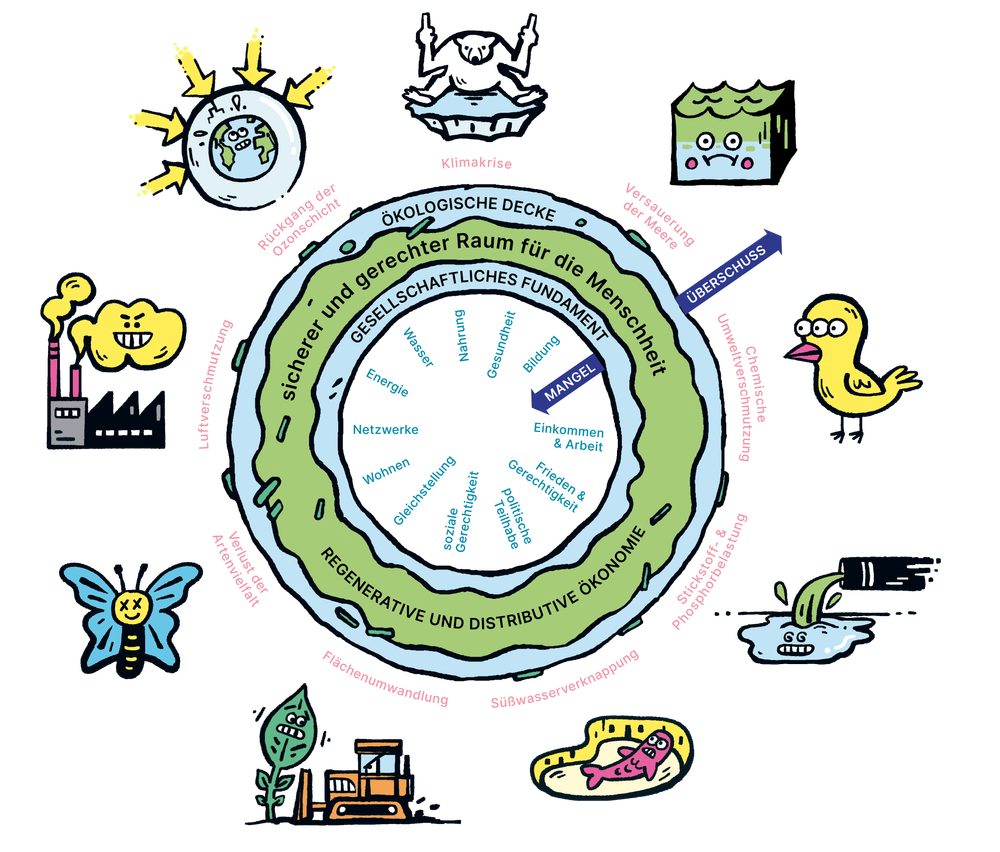

Auf der Suche nach dem guten Leben

Ziel einer Wirtschaftsordnung muss ein gutes Leben für alle sein, und nicht das einiger weniger. Da unsere Ressourcen endlich sind und wir sie nur in einem gewissen Ausmaß naturverträglich ausbeuten können, brauchen wir daher ein neues Narrativ, das die Vorstellung eines immerwährenden Wachstums ersetzt. Ein passendes Modell ist die Donut-Ökonomie von Kate Raworth: Ein sicheres und gerechtes Leben für die Menschheit beruhe auf zwei Grundlagen. Einerseits müssen alle Menschen grundversorgt sein, also Zugang zu Nahrung und Wasser, aber beispielsweise auch politischer Teilhabe und Bildung haben. Das ist das gesellschaftliche Fundament. Um das zu gewährleisten, dürfen die ökologischen Grenzen jedoch nicht überschritten werden. Als Marker dafür verwendet Raworth die neun planetaren Belastbarkeitsgrenzen, die von etwa 30 internationalen Wissenschaftler*innen um Johan Rockström, den Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, entwickelt wurden. Dazu gehören die Erderwärmung, die Süßwasserverknappung und die Flächenumwandlung. Die Wirtschaft soll innerhalb dieser Grenzen einen sicheren und gerechten Raum für die Menschheit schaffen.

Welche regenerativen Praktiken gibt es schon?

Was können wir aber konkret tun, um unsere Wirtschaft sozial und ökologisch umzubauen? Die Soziologen Harald Welzer und Bernd Sommer vertreten die These, dass es bei großen Veränderungen nicht sinnvoll ist, detaillierte, mehrstufige Pläne zu schmieden.4 Stattdessen sollten wir uns der Zukunft nähern, indem wir von Best Practices lernen und bestehende Lösungsansätze je nach Kontext ausprobieren und variieren. Es gibt viele alternative Wirtschaftsansätze, die in kleinen Nischen bereits erfolgreich sind – davon können andere lernen.

Das Konzept der Gemeinwohl-Ökonomie beispielsweise zielt darauf ab, wirtschaftliches Handeln mit demokratischen Werten sowie sozialen und ökologischen Zielen in Einklang zu bringen. Unternehmen wie Vaude, Voelkel oder das Berliner Sozialunternehmen soulbottles bilanzieren jährlich, wie sie zum Gemeinwohl beitragen.

Das deutsche Rechtssystem hält auch Organisationsformen bereit, die auf kollektive Entscheidungsprozesse und eine faire Verteilung der Gewinne setzen. In Deutschland gibt es rund 8.000 Genossenschaften mit 23 Millionen Mitgliedern: Teils sind das Unternehmen, die als Genossenschaft gegründet wurden, aber auch fast alle Landwirt*innen, 90 Prozent aller Bäcker*innen und Metzger*innen, 75 Prozent aller Einzelhandelskaufleute und 60 Prozent aller Handwerker*innen, sind Mitglieder in Berufsgenossenschaften. Sie agieren nach Prinzipien von Selbstverantwortung, Selbstverwaltung, Selbsthilfe und Solidarität.

Genossenschaften sind resilient gegenüber Krisen, weil sie die Selbstwirksamkeit und Verantwortungsübernahme ihrer Mitglieder stärken. Es entsteht ein Gefühl der Kohärenz, das Menschen dazu befähigt, Herausforderungen besser zu bewältigen. Zudem sorgen demokratische Entscheidungen, eine partizipative Kultur und langfristiges Denken dafür, dass die Organisation insgesamt leistungsstärker und widerstandsfähiger wird.5

Was bedeutet Regenerativität?

In Japan gibt es seit den 1960er-Jahren das Modell der solidarischen Landwirtschaft. 2015 beteiligte sich fast jeder vierte Haushalt an einem sogenannten Teikei, einer Partnerschaft mit einem landwirtschaftlichen Betrieb. In einer solidarischen Landwirtschaft finanzieren Mitglieder durch regelmäßige Beiträge einen Hof und teilen die Ernte sowie das Risiko von Ernteausfällen. Im Gegenzug erhalten sie regelmäßig frische, lokal produzierte Lebensmittel aus nachhaltigem Anbau. Das Prinzip lässt sich auf andere Bereiche übertragen,6 etwa die Energiewende: Beim Bremer SolidarStrom planen Menschen eigene Solarprojekte und lernen, wie leicht die Montage sein kann. Das geht schneller, als auf einen der ausgebuchten Handwerksbetriebe zu warten. Sollten sie dennoch Unterstützung brauchen, bietet das Unternehmen diese zu solidarischen Preisen: Wer wenig Geld hat, zahlt auch weniger. Das Ziel ist es, Menschen zu befähigen und dadurch die Energiewende von unten anzutreiben.

Warum wir bei Unternehmen starten sollten

Auf den ersten Blick scheint es vielleicht widersprüchlich, bei Unternehmen anzusetzen, um unser Wirtschaftssystem zu verändern – schließlich sind sie die zentralen Akteur*innen der bestehenden extraktiven Wirtschaftsordnung. Genau darin liegt allerdings ihr Potenzial.

Das Worn-Wear-Programm des internationalen Outdoor-Bekleidungsherstellers Patagonia beispielsweise dient dazu, die Lebensdauer von Kleidung auf unterschiedliche Arten zu verlängern. Die Initiative hat Vorbildcharakter in der Branche und messbare ökologische Auswirkungen: Jährlich repariert Patagonia etwa 100.000 Kleidungsstücke, hat einen Markt für gebrauchte Kleidung geschaffen und spart dadurch Wasser, Chemikalien und Energie. Wenn ein so großer Marktteilnehmer wie Patagonia das bei sich umsetzt, müssen andere sich zumindest die Frage stellen, ob sie nachziehen.

So können strukturelle Probleme einer Branche innerhalb eines Unternehmens bottom-up angegangen werden: Denn nicht nur Führungskräfte und Expert*innen entwickeln bei Patagonia Ideen, wie die Lebensdauer von Kleidungsstücken verlängert werden kann. Auch Mitarbeitende können bei internen Wettbewerben und Hackathons kreative Lösungen einbringen.

Daher gilt Patagonia als Vorreiter in Sachen New Work. Schließlich überschneiden sich die Prinzipien von New Work und regenerativem Wirtschaften an vielen Stellen:

Verteilte Macht und Selbstbestimmung

In New-Work-Frameworks und -Unternehmen steht Selbstbestimmung im Mittelpunkt. Die Strukturen sind weniger hierarchisch als in klassischen Organisationen und die Entscheidungsbefugnisse dezentralisiert. Mitarbeiter*innen haben mehr Autonomie und Verantwortung, was es ihnen ermöglicht, kreative Lösungen zu finden und schnelle Anpassungen vorzunehmen. Idealerweise wird dadurch Groupthink verhindert – ein Phänomen, bei dem kompetente Personen schlechte oder realitätsferne Entscheidungen treffen, weil sie ihre Meinung an die antizipierte Gruppenmeinung anpassen.

Co-Kreation und Kollaboration

Kollaborative Arbeitsweisen und flache Hierarchien machen Unternehmen agiler und anpassungsfähiger. Bisher ist das vor allem wichtig, um auf wirtschaftliche Veränderungen schnell und effektiv zu reagieren. Zukünftig können Co-Kreation und Zusammenarbeit innerhalb von Organisationen, aber auch zwischen Organisationen die Wirtschaft resilienter gegenüber ökologischen und sozialen Krisen machen. Regeneratives Wirtschaften ist ganz allgemein nicht durch ein Gegen-, sondern durch ein Miteinander gekennzeichnet, in jeglicher Hinsicht: Auch die Natur wird hier miteinbezogen.

Agilität

Es gibt keine Blaupause für die Zukunft. Der Weg in eine regenerative Wirtschaft im Allgemeinen, aber auch in ein regeneratives Unternehmensverständnis, wird eine komplexe Aufgabe mit zahlreichen Schnittstellen unterschiedlicher Themenfelder sein und Organisationen werden häufiger als je zuvor mit Unsicherheiten und Unwissen konfrontiert sein. Agilität hilft, voranzukommen und dabei dennoch Weg und Ziel immer wieder zu korrigieren, das Brauchbare zu bewahren und das Unnütze zu verwerfen.

New Work wird uns nicht retten

Aber sind wir ehrlich: Mit der Einführung einiger Scrum-Meetings hat noch keine Organisation das Wirtschaftssystem oder auch nur sich selbst revolutioniert. New-Work-Praktiken allein sind nicht die Lösung. Unternehmen müssen sich ihrer ethischen Verantwortung bewusst werden und nicht nur im Rahmen von Wettbewerbsvorteilen aktiv werden. Das bedeutet, einen Purpose zu formulieren und klar festzulegen, welchen gesellschaftlichen oder ökologischen Beitrag sie leisten wollen. Der Purpose muss durch einen konkreten Plan ergänzt werden, die Schritte zum nächsten Meilenstein sollten genauso getrackt werden wie die Finanzzahlen.

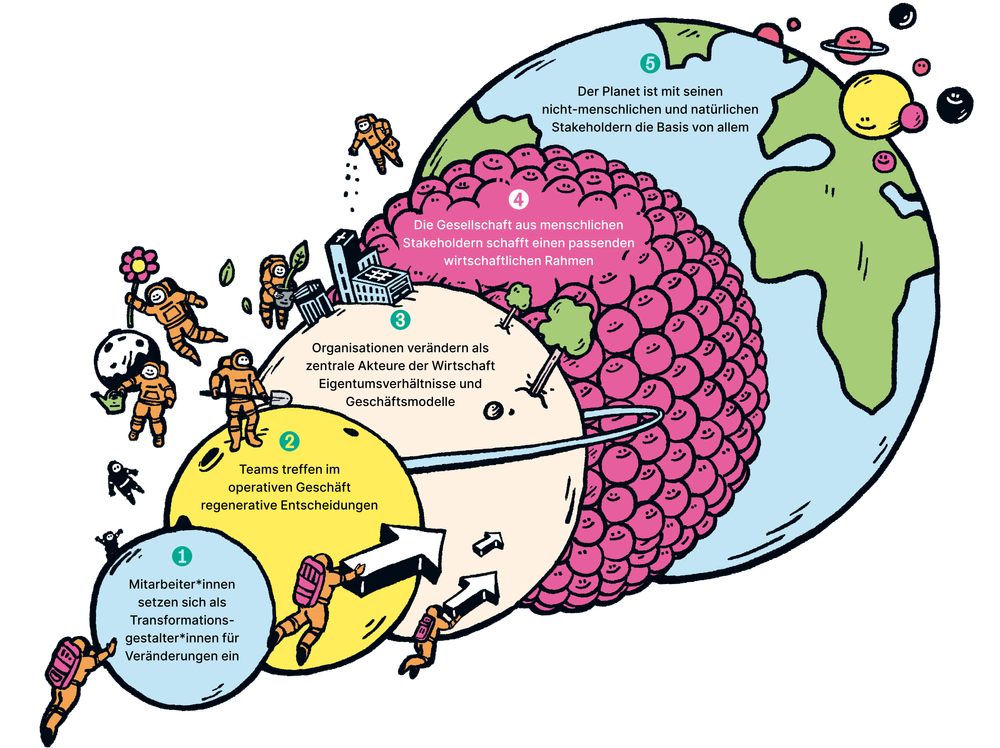

Regenerativität und positive Wirkung können nicht an kleine Teams delegiert werden, sondern müssen die Organisation auf allen Ebenen durchdringen: Jede*r einzelne Mitarbeiter*in sollte sich fragen, welches Projekt am ehesten den Purpose der Organisation erfüllt und die größte Wirkung entfaltet. Es ist wichtig, dass jede*r sich als Transformationsgestalter*in versteht und damit beginnt, aktiv die gewünschte Veränderung voranzutreiben.

Jedes Team sollte sich außerdem Gedanken darüber machen, wie seine Arbeit qualitative Entwicklung und Wohlergehen in und außerhalb der Organisation fördern kann („Wie wirkt unser Produkt regenerativ?“, „Machen wir genügend Pausen, um uns zu erholen?“). Die operativen Teams innerhalb einer Organisation sind schließlich diejenigen, die die grundlegende Arbeit leisten. Hier werden täglich die meisten kleinen Entscheidungen getroffen, die die Organisation in Richtung Regenerativität lenken können. Wenn Teams beginnen, ihre Entscheidungsprozesse in eine regenerative Richtung zu entwickeln, entstehen konkrete Lösungen im Kleinen, die als Inspiration für andere Teams dienen und das regenerative Potenzial der gesamten Organisation fördern.

Jede Organisation sollte das eigene Geschäftsmodell unter die Lupe nehmen: Sinnvolle Geschäftsmodelle zielen nicht allein auf Wachstum, sondern auch auf gesellschaftlichen Wandel ab. Dazu gehört auch die Rechtsform der Gründung: Wer sich unverkäuflich macht, zum Beispiel als Genossenschaft oder als Unternehmen in Verantwortungseigentum, geht den ersten Schritt aus dem gegenwärtigen extraktiven Wirtschaftssystem in Richtung einer regenerativen Wirtschaft. Deshalb ist es auch so wichtig, dass Führungskräfte die Bedeutung des sozial-ökologischen Umbaus der Organisation verstehen.

In einer regenerativen Wirtschaft ist nicht allein ökonomischer Erfolg relevant. Ein Geschäftsmodell, das finanziell profitabel ist, aber gleichzeitig erheblichen Schaden in der Umwelt anrichtet, gilt nicht mehr als erfolgreich. Erfolg bedeutet, dass sowohl die finanzielle Gesundheit des Unternehmens als auch die Qualität der Beziehungen zu allen umgebenden Stakeholder*innen berücksichtigt wird. Dieses Bild muss sich erst verbreiten, was durch politische Maßnahmen wie höhere Steuern auf Emissionen oder auf Luxusgüter unterstützt werden kann.

Nicht anzufangen ist auch keine Lösung

An vielen Stellen fehlen aber bisher richtungsweisende politische Rahmenbedingungen oder sie werden durch behäbige Direktiven auf EU-Ebene erst langsam angestoßen. Deswegen reicht es nicht, wenn eine Organisation sich selbst komplett umkrempelt und vom Kopf auf die Beine stellt, sondern es braucht zusätzlich Lobbyismus. Der erste Schritt ist, sich zu vernetzen: sich mit anderen Organisationen auszutauschen, die ebenfalls regenerativ wirtschaften, und Verbänden beizutreten, die eine politische Stimme entwickeln. Denn politische Instrumente können dazu führen, dass regenerative Unternehmen gegenüber anderen endlich einen Vorteil haben.

Es gibt viel zu tun, aber wir haben ohnehin keine andere Wahl, denn die Veränderungen kommen ganz bestimmt. Wir können uns dafür entscheiden, ob wir sie mitgestalten oder einfach über uns kommen lassen – transformation by design or by desaster. Jeder Schritt in eine regenerative Richtung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Schritte in diese Richtung erfolgen werden. Alle großen Veränderungen begannen mit kleinen Schritten, anders geht es gar nicht. Das wird im Nachgang meistens vergessen oder unterschlagen. Die Gründerin des Thinktanks Momentum Institut, Barbara Blaha, sagte in ihrem Vortrag bei der re:publica 2024 genau das: „Wir sehen im Rückspiegel nur das Ergebnis, aber wir sehen nicht die Schlachten, die dem vorausgegangen sind.“

Take-aways

- Die extraktive Wirtschaftsweise der letzten Jahrhunderte hat uns in eine Krise manövriert: Der Natur und vielen Menschen geht es nicht gut.

- Wir brauchen einen umfassenden Systemwandel hin zu einer regenerativen Wirtschaft, die die Produktion im Sinne aller Menschen organisiert und die Natur achtet.

- Von Organisationen erfordert der Weg dahin die Bereitschaft zu radikalen Veränderungen und viel Arbeit. Prinzipien von New Work können uns dabei unterstützen, wenn wir sie um klare Visionen und Werte ergänzen.

Zum Weiterlesen und -schauen

- Die Donut-Ökonomie: Endlich ein Wirtschaftsmodell, das den Planeten nicht zerstört von Kate Raworth (2017)

- Der Stellar-Approach: Wie deine Organisation zum regenerativen Wandel der Wirtschaft beiträgt von Simon Berkler & Ella Lagé (2024)

- Wahlen allein ändern nichts: Was ändert die Welt wirklich? von Barbara Blaha (Aufzeichnung ihres Vortrags bei der re:publica 2024)

FUßNOTEN

- 1

Vgl. Seymour Drescher: Econocide: British Slavery in the Era of Abolition (1977) und David Eltis: Economic Growth and the Ending of the Transatlantic Slave Trade (1987). ↩

- 2

Ein weltweites, offizielles Verbot bedeutet leider bis heute nicht, dass Sklaverei abgeschafft wurde. Laut aktuellen globalen Schätzungen zu moderner Sklaverei lebten im Jahr 2021 50 Millionen Menschen in Formen moderner Sklaverei. Vor allem Industrienationen profitieren von Zwangsarbeit in ihren Lieferketten ↩

- 3

Vgl. Jan Konietzko / Ankita Das / Nancy Bocken: Towards regenerative business models: A necessary shift? (2023). ↩

- 4

Vgl. Harald Welzer & Bernd Sommer: Transformationsdesign – Wege in eine zukunftsfähige Moderne (2017), S. 95 ff. ↩

- 5

Friederike Edel / Armin Schuster / Werner Stork: (2023)

Die Bedeutung von Genossenschaften für die Ausgestaltung resilienter Verantwortungsgesellschaften. ↩ - 6

Eine Sammlung solidarisch gestalteter Organisationen findet sich auf der Website des CSX-Netzwerks. ↩

- 7

Es gibt beispielsweise den Bundesverband nachhaltige Wirtschaft e.V. oder das Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften B.A.U.M e.V. ↩