Fünf Tage die Woche ins Büro: Bei Neue Narrative diskutieren wir momentan, ob das klassische Nine-to-Five-Modell ausgedient hat. Wie müssen wir Arbeit(sräume) in Zukunft gestalten, wenn alle arbeiten, wann und wo sie wollen?

„Man kann einen Menschen mit der Wohnung genauso erschlagen wie mit der Axt.“ Was der Künstler Heinrich Zille um 1900 über das Berliner Milieu sagte, können wir heute auch über manche Arbeitsstätten wie Fabriken, Bibliotheken oder Büros sagen. Wie angenehm – oder eben unangenehm – unsere Arbeitsräume sind, hat enormen Einfluss auf unsere Arbeit und unsere Lebensqualität. Das zeigt zum Beispiel ein Experiment der Arbeitsgruppe Menschen in Räumen der Universität Hohenheim. Darin konnten Psycholog*innen und Bauphysiker*innen zeigen, dass sich Verkäufer*innen bei einer Raumtemperatur von 19 Grad kundenfreundlicher verhalten und großzügigere Rabatte geben als in wärmeren Räumen. Die Forscher*innen vermuten, dass in den kühleren Räumen der Wunsch nach menschlicher Nähe größer ist.1 Der Architekturprofessor Roger S. Ulrich wies zudem bereits 1984 nach, dass ein ruhiges Einzelbettzimmer in einer Klinik mit Ausblick ins Grüne die Genesungsdauer von Patient*innen verkürzt.2

Wie angenehm – oder eben unangenehm – unsere Arbeitsräume sind, hat enormen Einfluss auf unsere Arbeit und unsere Lebensqualität.

Seit Jahrhunderten erfinden wir Arbeits- und Wohnräume immer wieder neu. Doch wie wurden unsere Arbeitsplätze zu dem, was sie heute sind? Was verändert sich momentan und wie wirkt sich das auf unsere Arbeitsumgebung aus? Und wie müssen wir Arbeitsräume in Zukunft gestalten, damit sie für Menschen und Organisationen gleichermaßen gut sind?

Hol dir eine kostenlose Ausgabe von Neue Narrative

Magazin kostenlos lesenUnsere Arbeitsräume sind stetig im Wandel

Wie und wo wir arbeiten und leben, ist eng mit der Entwicklung der Erwerbsarbeit verknüpft. Unsere Arbeitsabläufe haben sich stetig gewandelt und neue Probleme aufgeworfen. So war etwa die heute übliche Trennung von Arbeits- und Wohnräumen vor der Industrialisierung kaum verbreitet. Bis in die frühe Neuzeit lagen Werkstätten im Wohnhaus, Lehrlinge wohnten bei dem Meister, bei dem sie ihr Handwerk erlernten. Auch die Vorstellung vom zeitlich strukturierten Job gab es nicht. Die Arbeitszeit eines Webers bemaß sich an seinen Aufgaben, nicht an einer vorgegebenen Stundenzahl. Er arbeitete, wann er wollte, bis das Tuch fertig war, und hatte den Rest der Zeit frei.3

Dann kam die Industrialisierung und mit ihr änderten sich nicht nur die Arbeitsabläufe, sondern auch unsere Innenräume und Städte. Im 19. Jahrhundert entstanden zusätzlich zu den Fabriken überfüllte Arbeitermietskasernen. Der Kapitalismus und die Aufteilung in Eigentümer*innen und Angestellte sowie Erfindungen wie Fließband und Stempeluhr sorgten dafür, dass der Arbeitsraum Fabrik die Menschen selbst auf effiziente Maschinen reduzierte.

Eine Besserung der Lebens- und Arbeitsverhältnisse gab es im 20. Jahrhundert. So führte die Durchsetzung der 5-Tage-Woche dazu, dass Menschen neben Arbeit auch (wieder) Erholung und lebenswerte Zeit für sich hatten. Und mit der Charta von Athen entstand 1933 das Städtebaukonzept Die funktionale Stadt, nach dem Gewerbegebiete und attraktive Wohngebiete räumlich getrennt wurden.4 Aber auch dieses Konzept hatte Kehrseiten: Von „autogerechten Städten“ über Satellitenstädte bis zur täglichen Pendelstrecke leben wir mit den Folgen noch heute.

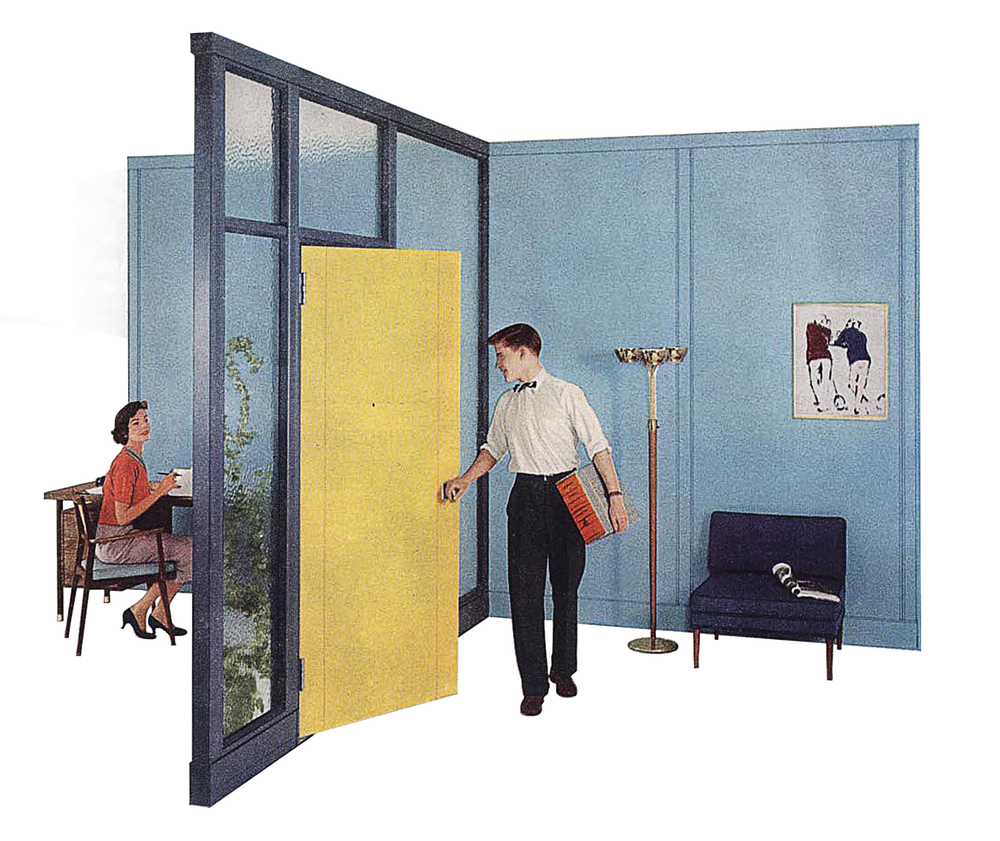

Parallel entwickelten sich aus kleinen Schreibstuben zentrale urbane Büroräume. Unter dem Einfluss von Frederick Taylor hielt in den 1920er-Jahren die Effizienz der Fabriken auch in diese Einzug – in Form von Großraumbüros, in denen die Schreibtische zum Vorgesetzten ausgerichtet waren.

Später, in den 1950er-Jahren, schotteten sich die Manager*innen in geschlossenen Büros ab, während die Angestellten im offenen Raum weiterhin mit der Geräuschkulisse aus ratternden Schreibmaschinen und permanentem Telefonklingeln zu kämpfen hatten. Parallel dazu brach die Idee der „Bürolandschaft“ die hierarchische Raumgestaltung auf. Darauf aufbauend kreierte Robert Propst für die US-Möbelfirma Herman Miller das Action Office mit den bekannten Cubicles – durch Trennwände abgesetzte Arbeitsplätze.5

Lange hielt sich dieses Modell. Aber dann kam in den 1990er-Jahren der Trend zum offenen Büro zurück, diesmal aus dem Silicon Valley. Doch statt wie gewünscht die Kollaboration in den innovativen Tech-Firmen zu fördern, kehrte mit den offenen Strukturen ein Problem zurück: der Mangel an Privatsphäre. Und dieser führt laut Ethan Bernstein von der Harvard Business School dazu, dass in offenen Büros tatsächlich weniger Interaktion stattfindet – weil der safe space fehlt.6

Dennoch ist dieses Modell aktuell noch weit verbreitet. Zugleich überlegen wir, ob und in welcher Form wir überhaupt noch Büros brauchen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass wir uns in einer Zeit des Umbruchs befinden, die es möglich, aber auch nötig macht, Raum neu zu denken.

Neue Herausforderungen brauchen neue Raumkonzepte

Unsere Art, zu arbeiten, hat sich historisch betrachtet immer dann besonders schnell gewandelt, wenn es gesellschaftliche Umbrüche oder einschneidende Erfindungen gab. Seit der Industriellen Revolution führten etwa Arbeiter*innen statt komplexer handwerklicher Tätigkeiten in Werkstätten nur noch monotone Einzelhandgriffe in Fabrikhallen aus.

In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich unsere Arbeitsbedingungen ähnlich stark verändert. Durch Digitalisierung, Laptops und Smartphones ist in vielen Bereichen mobiles Arbeiten möglich geworden – vom Sofa aus, im Zug oder am Strand sowie über Landes- und Zeitgrenzen hinweg. Wir können asynchron kommunizieren und unterbrechungsfrei im eigenen Tempo arbeiten.

Neben diesen neuen Chancen besteht aber auch die schiere Notwendigkeit, Räume und Arbeitsroutinen umzugestalten. Die Klimakrise verlangt, dass Unternehmen Arbeitsplätze nachhaltiger gestalten und Ressourcen sparen. Und stundenlanges Pendeln mit dem Auto in die Innenstadt ist CO₂-technisch eigentlich längst nicht mehr vertretbar.

Spätestens seit der Coronakrise und Homeoffice-Pflicht hat sich gezeigt, dass viele der gemeinsam genutzten Arbeitsorte verzichtbar sind. Inzwischen wünschen sich sehr viel mehr Menschen als früher die Option, von zu Hause zu arbeiten. Einige Unternehmen arbeiten bereits vollständig remote, noch mehr haben hybride Modelle, also ein Büro mit Option auf Remote-Arbeit.

Das veränderte Verständnis von Arbeit zeigt sich aber nicht nur in der räumlichen und zeitlichen Flexibilität, sondern auch in der Gestaltung konkreter Räumlichkeiten. Und das beschränkt sich nicht nur auf Büroräume. In Dänemark gibt es eine Schule ohne Wände,8 eine Haftanstalt in Österreich sorgt durch helle, luftige Räume mit Ikea-Flair für ein entspannteres Verhältnis zwischen Häftlingen und Gefängnispersonal – auch Vandalismus konnte durch das Raumkonzept reduziert werden.9

Konzerne wie Google richten wohnliche Büros mit Sofaecken, Tischtennisplatten und eigenem Café inklusive Barista ein. So legitimieren manche Firmen ihr Festhalten an der Präsenzarbeit mit innovativen Bürokonzepten. Aber so viel Wohlfühlfaktor ist zwiespältig. Vordergründig wollen Firmen so leistungswillige Mitarbeiter*innen anlocken und an sich binden. Das kann jedoch in eine neue Form der Kontrolle oder Ausbeutung abdriften, spätestens dann, wenn das von der Firma bezahlte Abendessen um 20 Uhr impliziert, dass bis dahin gearbeitet wird.

Bevor also die Entscheidung fällt, wer wo wie arbeitet, müssen wir die unterschiedlichen Bedürfnisse von Menschen und Organisationen abgleichen.

27 % der Beschäftigten

Verschiedene Wünsche unter einen Hut bringen

Die meisten Menschen wünschen sich eine sinnstiftende und abwechslungsreiche Arbeit. Sie wollen ihre Zeit gut nutzen und ein Leben führen, das nicht ausschließlich aus Erwerbsarbeit besteht. Als soziale Wesen brauchen wir Verbindung und Austausch, aber auch Rückzug und Privatsphäre. Die körperliche und mentale Gesundheit sind ebenfalls wichtige Faktoren. Und natürlich wollen Menschen Geld verdienen.

Viele dieser Wünsche überschneiden sich mit den Interessen von Unternehmen. Auch sie wollen Geld verdienen und in der Welt etwas bewegen. Dafür brauchen sie Mitarbeiter*innen, die motiviert, produktiv und kreativ sind. Firmen wünschen sich so wenig Betriebsausfälle und Fluktuation wie möglich. Daher sollten auch sie ein Interesse daran haben, dass Mitarbeiter*innen zufrieden und gesund sind.

Die Räumlichkeiten, in denen Arbeit stattfindet, müssen all diesen Bedürfnissen dienen. Sie sollten eine gute Balance zwischen sozialer Interaktion und ablenkungsfreier Konzentration schaffen. Sie müssen innovatives Arbeiten im Team erlauben und förderlich für Gesundheit und Wohlbefinden sein, zum Beispiel indem sie die Entgrenzung von Arbeit und erholsame Pausen inklusive Bewegung und gesundem Essen ermöglichen.

Doch wie diese Räume genau aussehen, kann variieren.

Nicht jedes Modell funktioniert für alle

Es gibt auf alle unterschiedliche Antworten und die Möglichkeiten sind unerschöpflich. Hier nur eine Auswahl.

- Präsenz-Modell: ein zentraler physischer Arbeitsort für alle

- Coworking-Modell: temporäre, flexible Arbeitsplätze für Einzelpersonen oder kleine Teams an dezentralen Arbeitsorten wie Cafés oder Coworking-Büros

- 100-Prozent-Remote-Modell: Homeoffice/Arbeit an unterschiedlichen Orten

- Hybrides Modell: z.B. Büro mit Option, von überall zu arbeiten

Nichts davon ist eine One-size-fits-all-Lösung. Erstens ist jede Organisation anders und nicht jedes Raumkonzept funktioniert überall. Zweitens ist jede Person anders und es sollte innerhalb von Organisationen ein Raumangebot geben, aus dem sich jede*r das Passende zusammenstellen kann.

Nehmen wir das Beispiel Homeoffice. Manche, die mobil arbeiten könnten, wollen das gar nicht. Etwa, weil sie mit mehr Überstunden und Meetings rechnen oder Heimarbeit sie psychisch belastet.10Und vor allem ältere Menschen lehnen diese ab, weil sie Schwierigkeiten bei der Informationsbeschaffung und der Teamarbeit befürchten.

Tatsächlich können aber auch nicht alle Menschen dem Trend Remote so einfach folgen. Wer in Supermärkten, auf Baustellen, in handwerklichen oder produzierenden Berufen arbeitet, dem steht diese Option selten offen. Laut Bundesinstitut für Berufsforschung konnten 78 Prozent der Gutverdienenden 2018 gelegentlich zu Hause arbeiten – darunter übrigens überdurchschnittlich häufig Männer – aber nur 13 Prozent im unteren Zehntel der Einkommensverteilung.11 Menschen mit niedrigerem Einkommen haben meist auch weniger Wohnraum zur Verfügung. Wer nicht gerade ein Arbeitszimmer übrig hat, muss im Zweifel den Küchentisch nutzen.

Andererseits gibt es auch Menschen, für die es schwer ist, jeden Tag eine Arbeitsstätte aufzusuchen. Zum Beispiel, weil sie auf dem Land mit schlechter Anbindung leben oder weil sie für Kinder, Eltern oder kranke Partner*innen sorgen. Sie können ihre Betreuungsaufgaben vielleicht besser mit flexibler Arbeit zu Hause in Einklang bringen.

Aus all diesen Gründen braucht es unterschiedliche Angebote, aus denen Mitarbeiter*innen wählen können. Denn nicht nur die Lebensumstände sind von Person zu Person unterschiedlich, sondern auch die Persönlichkeit. Introvertierte reagieren mehr auf Umweltreize. Sie sind in Büros oder Schulen ohne Wände schneller abgelenkt und brauchen reizarme Räume.12 Dagegen leiden manche Extrovertierte und Alleinstehende stärker unter dem Kontaktmangel im Homeoffice, weshalb sie vielleicht Coworking-Lösungen bevorzugen.

Entwickelt zusammen menschenzentrierte Arbeitsräume

Es hat also keinen Sinn, allen Menschen und Organisationen ein bestimmtes Arbeitsraum-Konzept überzustülpen. Baut euch individuelle Modelle und Prozesse und trefft euch nicht nur jeden Tag im Büro, weil ihr „das schon immer so gemacht“ habt. Aber rennt auch nicht blind dem Trend Remote hinterher, ohne die Frage zu stellen, wer bei euch arbeitet und was ihr als Organisation benötigt.

Macht als erstes eine Bestandsaufnahme, was aktuell möglich ist: Habt ihr funktionale Arbeitsräume, in denen viele zufrieden sind? Welche Probleme bringen sie mit sich? Gibt es Coworking Spaces oder Cafés in der Nähe, die ihr nutzen könnt? Wie sieht es mit Arbeitszimmern und Schreibtischen zu Hause aus? Wer kann wo ungestört arbeiten? Fangt mit dem an, was ihr habt, und macht es dann Stück für Stück ein bisschen besser, um ein Modell zu finden, von dem alle Seiten profitieren.

Dann findet dessen Schwachstellen und verhandelt ein Grundgerüst an Regeln. Wenn ihr euch für das Remote-Modell entscheidet, braucht ihr ein gutes Selbstmanagement, eine starke Vertrauenskultur sowie klare Absprachen – schon allein, damit eure Leute richtig Feierabend machen. Sucht nach individuellen Lösungen: Vielleicht brauchen manche regelmäßige Treffen mit Kolleg*innen, andere dafür Hilfe, ihr Homeoffice besser einzurichten.

Viele vergessen, dass das Zuhause von Mitarbeiter*innen durch das Homeoffice zum Arbeitsplatz wird. Klar ist jede*r ein Stück weit selbst für dessen Gestaltung verantwortlich. Aber Unternehmen sind trotzdem in der Pflicht, sicherzustellen, dass niemand zu Hause wegen fehlender Ergonomie einen Bandscheibenvorfall hat. Oder in der nächsten Hitzewelle von seiner nicht klimatisierten Wohnung wie mit einer Axt erschlagen wird. Denn sonst droht mit Homeoffice eine neue Form der Ausbeutung, die bis zur Schlafzimmertür reicht.

Macht ihr mit einer hybriden Lösung weiter, ist die Schwachstelle vielleicht ein Ungleichgewicht zwischen denen, die vor Ort sind, und den Remotes. Es passiert leicht, dass letztere in hybriden Meetings alle auf einem Mini-Bildschirm übersehen werden oder wegen schlechter Akustik nichts von dem mitbekommen, was die Kolleg*innen vor Ort besprechen. Egal, was ihr macht: Denkt alle mit.

Und auch wenn ihr eine zufriedenstellende Lösung findet, evaluiert sie immer wieder. Nur weil etwas einmal funktioniert, heißt das nicht, dass es für immer so bleiben wird. Denn wie die Geschichte zeigt, ändert sich die Art, wie Arbeit strukturiert ist, ständig – und damit auch die Räume, in denen sie stattfindet.

Die Art, wie Arbeit strukturiert ist, ändert sich ständig – und damit auch die Räume, in denen sie stattfindet.

Takeaways

- Die Räume, in denen wir arbeiten, sind eng mit gesellschaftlichen Veränderungen verknüpft. Wir leben aktuell in einer Umbruchphase, die neue Raumkonzepte möglich und nötig macht.

- Wo wir leben und arbeiten, hat einen Einfluss auf unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit und unsere Ergebnisse. Daher müssen Arbeitsräume sich noch mehr an unsere sich ändernden Bedürfnisse als Menschen und Organisationen anpassen.

- Kein Modell funktioniert für jede*n gleichermaßen. Um das richtige Raumkonzept zu finden, müsst ihr als Organisation prüfen, welche räumlichen Voraussetzungen ihr bereits habt, was ihr braucht und wie flexibel eure Lösungen sein müssen, um alle abzuholen.

FUßNOTEN

- 1

Judith Jenner (2015): „Ort der Ideen“, Tagesspiegel. ↩

- 2

Emily Anthes (2021): Drinnen. Wie uns Räume verändern . ↩

- 3

Tom Hodgkinson (2013): Anleitung zum Müßiggang. ↩

- 4

Zum Beispiel gab es heimelige Zechensiedlungen wie die „Margarethenhöhe“ in Essen für die Angestellten der Krupp-Werke, die an das Konzept der englischen Gartensiedlung erinnert. ↩

- 5

Nikil Saval (2014): Cubed: A Secret History of the Workplace. ↩

- 6

Ethan Bernstein & Ben Waber (2019): „The Truth About Open Offices“, Harvard Business Review. ↩

- 7

Statista (2022): „Homeoffice und mobiles Arbeiten“. ↩

- 8

Bundeszentrale für politische Bildung (2018): „Der Raum als dritter Pädagoge“. ↩

- 9

Wojciech Czaja (2008): „Kleine Freiheiten“, Deutsches Architektenblatt. ↩

- 10

- 11

Lisa Nienhaus (2021): „Die postvirale Klassengesellschaft“, Zeit Online. ↩

- 12

Susan Cain, die Autorin des Buches Still: Die Bedeutung von Introvertierten in einer lauten Welt hat gemeinsam mit der Firma Steelcase sogenannte Quiet Spaces entwickelt. ↩