Organisationen müssen schnell scheitern. Diese Erzählung hat sich durchgesetzt. Gleichzeitig können sich nicht alle Menschen und Organisationen erlauben, Fehler zu machen. Wie schaffen wir eine unterstützende Fehlerkultur, die das Scheitern zulässt, dabei aber die Fallhöhe gering hält?

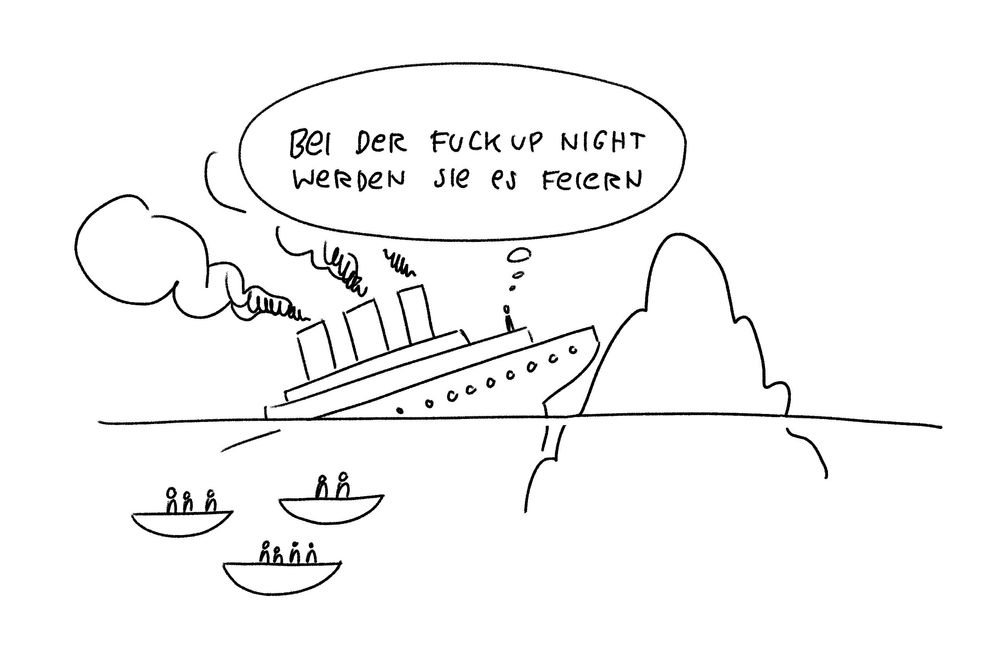

Anfang des Jahrtausends kam ein neuer Trend aus dem Silicon Valley: Plötzlich wurden Fehler und Scheitern als Erfolgsgeheimnis gepriesen. Unter Tech-CEOs entbrannte ein regelrechter Konkurrenzkampf darum, wer die meisten Misserfolge aufzählen konnte. Plötzlich boten zahlreiche Veranstaltungen Gründer*innen und Unternehmer*innen Gelegenheit, öffentlich ihre Flops zu zelebrieren: Von der ersten FailCon 2009 in San Francisco bis zu den zahllosen Fuck-up Nights, die mitterweile von Mexiko City über Amsterdam bis Tokyo stattfinden. Mit Mottos wie „Fail fast, fail often“ erklärt die digitale Wirtschaft, wie viel schneller Innovationen entstehen, wenn man Fehlgriffe einplant, als wenn man zwanghaft versucht, sie zu vermeiden. Und 2017 erklärte Facebook-Gründer Marc Zuckerberg die „Freedom to fail“ zur Voraussetzung unternehmerischen Erfolgs.1

Wir schenken dir eine Ausgabe von Neue Narrative!

zur Gratis-AusgabeMehr Akzeptanz für Fehler und mehr Innovationen? Das klingt nach einer Win-win-Situation. Doch ganz so einfach ist es nicht. Denn dabei wird oft vergessen, dass Fehler und Scheitern bei den Menschen, denen sie passieren, trotzdem noch unangenehme Gefühle auslösen. Zudem führt zu viel Risikobereitschaft manchmal auch zu mehr und zu größeren Schäden. Deshalb ist in manchen Bereichen etwas weniger Fehlertoleranz ratsamer. Denn wenn wir Fehler nur noch bejubeln, wie sehr strengen wir uns dann noch an, sie zu vermeiden?

Aber gehen wir die Sache einmal grundsätzlich an. Um zu verstehen, wie ein angemessener Umgang mit Fehlern und Scheitern aussieht, sollten wir diese Begriffe erst einmal definieren.

Aber nur, weil durch Irrtümer Gutes entstehen kann, heißt das noch lange nicht, dass wir bei jedem Scheitern automatisch Luftsprünge machen müssen.

Was sind überhaupt Fehler und Scheitern?

Objektiv gesehen gibt es keine Fehler. Zum Fehler wird etwas erst in unserer Wahrnehmung bzw. Beurteilung aufgrund der Differenz zwischen Ideal und Umsetzung: Wir haben eine bestimmte Intention und eine Vorstellung von einem „richtigen“ Weg dahin. Wenn wir davon abweichen oder das Ziel nicht erreichen, sehen wir das als fehlerhaft oder gescheitert an. Dabei bezeichnen die Begriffe Fehler und Scheitern unterschiedliche Phänomene. Ein Fehler wird oft unbeabsichtigt begangen, zum Beispiel als Folge mangelnden Wissens, schlechter Kommunikation oder fehlender Aufmerksamkeit, und weist unterschiedliche Intensitäten auf: von Lappalien wie Tippfehlern hin zu groben Fehlentscheidungen, die Menschenleben kosten. Scheitern ist hingegen ein dauerhaft ausbleibender Erfolg. Dieser kann aus Fehlern resultieren, aber auch aus externen Faktoren wie Konkurrenz oder Veränderung des Marktes.

Fehler gehören zum Leben dazu. Tatsächlich lernen wir Menschen fast alles, was wir können, durch Trial and Error, angefangen beim Laufen, für das wir Tausende Male auf den Po fallen müssen, um es schließlich zu meistern. Auch viele große Entdeckungen wurden durch Fehler gemacht. So entdeckte Alexander Fleming etwa das Penicillin, weil er versehentlich eine Bakterienkultur über die Sommerferien vergaß und verschimmeln ließ.

Insofern haben die Management-Gurus schon recht, wenn sie den Fehler als Sprungbrett zum Erfolg sehen. Aber nur, weil durch Irrtümer Gutes entstehen kann, heißt das noch lange nicht, dass wir bei jedem Scheitern automatisch Luftsprünge machen müssen. Denn manche Fehlschläge sind für irgendetwas gut, andere vollkommen überflüssig. Und in beiden Fällen sind sie für die meisten Menschen zunächst schlichtweg schmerzhaft, frustrierend oder lösen andere unangenehme Gefühle aus. Das hat seine Gründe.

Warum tun wir uns mit Fehlern so schwer?

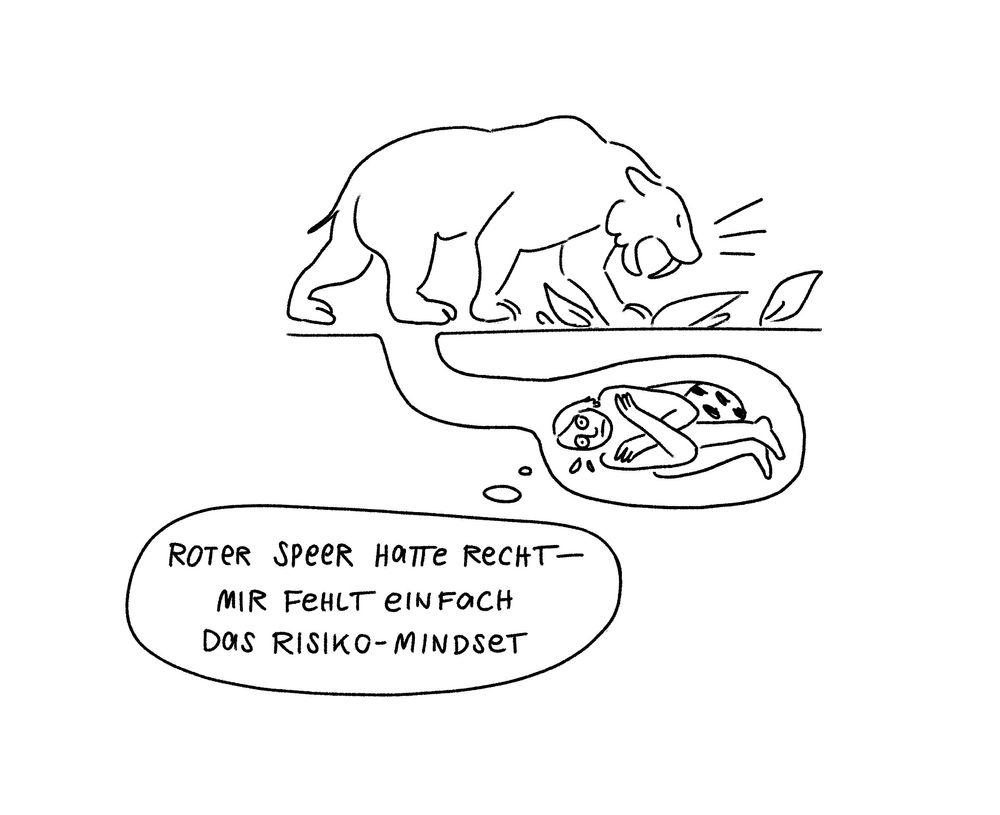

Die Angst vor Fehlschlägen ist eine normale psychische Reaktion. Denn unser Gehirn neigt zum Negativitätsbias, also dazu, Informationen über potenzielle Gefahren zu priorisieren. Das leistete unseren Jäger-und-Sammler-Vorfahren gute Dienste fürs Überleben. Eine falsche Bewegung, während sie sich im Dschungel vor einem Raubtier versteckten, konnte sie schnell das Leben kosten. In den heutigen Industriegesellschaften sind wir derartigen körperlichen Bedrohungen kaum noch ausgesetzt. Dennoch sind die Angst vor Fehlern und das Schamgefühl geblieben. Einerseits, weil sie unseren Lebensstandard zum Beispiel durch Verlust der Arbeit oder Insolvenz gefährden können. Andererseits weil wir durch fehlerhaftes Verhalten unseren zwischenmenschlichen Beziehungen schaden und Gefahr laufen, sozial ausgeschlossen zu werden.

Wie viele Fehler wir uns erlauben können, hängt natürlich stark von unserer Lebens- und Arbeitssituation ab. Ärzt*innen können sich weniger Fehler leisten, weil die Gesundheit von Patient*innen von ihnen abhängt und ihnen schneller juristische Konsequenzen drohen. Deshalb neigen sie dazu, Fehler seltener einzugestehen als etwa Bäcker*innen3. Aber auch für Menschen mit weniger Verantwortung ist es oft schwer, ein Scheitern oder einen Fehler einzugestehen. Der Grund dafür ist, was die Sozialpsychologie kognitive Dissonanz nennt: also einen unangenehmen Gefühlszustand, der daher rührt, dass ein Ereignis – in diesem Fall der Fehler – nicht mit unserem Selbstbild vereinbar ist. Oder wie Charles Pépin in Die Schönheit des Scheiterns schreibt: „Scheitern tut weh, weil es den Schutzmantel unserer Identität, unser soziales Image, die Vorstellung, die wir von uns selbst haben, ankratzt.“3

„Scheitern tut weh, weil es den Schutzmantel unserer Identität, unser soziales Image, die Vorstellung, die wir von uns selbst haben, ankratzt.“

Charles Pépin: Die Schönheit des Scheiterns

Sehr häufig sind unser Selbstwert und unser Ego mit unseren Zielen und Erfolgen verknüpft. Daher bedeutet eine Niederlage für uns oft, dass mit uns als Person etwas falsch sein muss. Eine häufige Strategie, solche kognitive Dissonanzen aufzuheben, ist der Versuch, die Schuld auf jemand anderen zu schieben. Wenn etwa eine Spendenaffäre aufgedeckt wird oder ein Unternehmen an die Wand fährt, suchen wir einen Sündenbock, der die Schuld auf sich nimmt und dann vor aller Öffentlichkeit den eigenen Rücktritt erklärt.

Neben diesen individuellen psychologischen Faktoren hat auch unsere Kultur Einfluss auf unsere Bewertung von Fehlschlägen. Schon in der Schule lernen wir hier in Deutschland, dass es nur eine richtige Lösung gibt – und die falsche negative Konsequenzen hat. In finnischen Schulen ist es dagegen undenkbar, dass Lehrkräfte die erwünschte Lösung zeigen und damit vorgeben, dass es nur eine richtige Antwort gibt.4 Und die US-Wissenschaftler Harold Stevenson und James Stigler vermuten in einer Studie, dass US-amerikanische Kinder deshalb nicht so gut in Mathe sind wie japanische oder chinesische, weil in den Schulen in diesen Ländern Fehler und Irrtümer als natürlicher Teil des Prozesses beim Lösen mathematischer Aufgaben gesehen werden und sogar erwünscht sind, während die US-amerikanische Kultur Fehler als Vorboten für ultimatives Scheitern sieht und sie lieber vermeidet.5

Warum ist eine positive Fehlerkultur wichtig?

Wenn Organisationen aus Fehlern lernen wollen, um Neues hervorzubringen, müssen sie diese Faktoren mit einbeziehen. Deshalb ist eine vertrauensvolle Fehlerkultur elementarer Bestandteil von Organisationen als lernenden Organismen. Im Grunde verfügt jedes Unternehmen immer schon über eine Fehlerkultur. Denn der Begriff beschreibt ganz generell die Art und Weise, wie in einer Organisation mit Fehlern und deren Folgen umgegangen wird.

Bei einer Fehlerkultur, die Fehler negativ bewertet, ist prägend, dass Mitarbeiter*innen eigene Fehler aufgrund von Unsicherheit und Angst vor den Folgen vertuschen oder verleugnen. Diese Angst vermindert auch die Eigeninitiative von Mitarbeiter*innen, sich für Projekte mit viel Verantwortung zu melden: Sie könnten ja scheitern. Und wenn es nicht möglich ist, Misserfolge unter den Teppich zu kehren, sucht man eher nach Schuldigen als nach Lösungen. Warnzeichen oder mögliche Fehler von anderen werden in dieser Kultur meist nicht angesprochen, weil es an Sicherheit fehlt. Oftmals liegt der Kern des Problems in der Machtverteilung innerhalb der Organisation: Eigentlich wissen alle, dass das Projekt scheitern wird, aber alle schweigen, weil die Person, die über ihre Karrieren entscheidet, auf Widerworte allergisch reagiert.

Solche fehlernegativen Kulturen haben aber oft genau den gegenteiligen Effekt: Statt Fehler zu vermeiden, führt der restriktive Umgang mit ihnen nicht selten zu Fehlerketten, die noch größere Schäden anrichten. Beispiele für Fehltritte, die passiert sind, weil Menschen Probleme nicht angesprochen haben, gibt es zuhauf. Darunter fällt der klägliche Versuch, in Berlin einen Flughafen zu bauen, dessen Fertigstellung sich wegen Baumängeln und Finanzierungsproblemen immer weiter hinauszögerte. Laut einem Baumanager krankte das Projekt lange unter anderem an dem „ständigen Wegbügeln“ von Hinweisen auf Mängel: „Wer ein Problem benannte, war direkt selbst ein Problem.“6

Manchmal reichen schon frühe Warnsignale oder Hinweise auf kleine Fehler, um ein noch größeres Debakel zu verhindern. Erfolgen sie in solchen Fällen nicht, können sie zur Katastrophe führen. Die Asiana-Airlines-Maschine auf dem Flughafen San Francisco hätte 2013 nicht abstürzen müssen, hätte der Co-Pilot keine Bedenken gehabt, den Kapitän vor einer Landung mit so niedriger Geschwindigkeit zu warnen.7

Auf der anderen Seite stehen Fehlerkulturen, die Fehlschlägen offen begegnen oder sie sogar als nötigen Motor für Veränderungen sehen. Dabei ist das Ziel, aus Fehlern zu lernen, um sie nicht zu wiederholen oder im besten Fall, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Daher geht es darum, sie aufzudecken und zu besprechen. Eine solche gesunde Fehlerkultur zeichnet sich dadurch aus, dass Pannen und Pleiten in einem angstfreien Umfeld frühzeitig angesprochen werden, anstatt sie zu ignorieren, zu verteufeln oder zu sanktionieren. Gescheiterte Unterfangen werden losgelöst von einzelnen Schuldigen im System sachlich bearbeitet und auf ihre Ursachen hin analysiert. Die Ursachen des Fehlers werden möglichst beseitigt, um weiteren vorzubeugen oder Prozesse nachhaltig zu optimieren. Das verhindert nicht nur Schlimmeres, sondern macht auch produktiver. Und es erhöht die Bereitschaft des Teams, Risiken einzugehen, was der Organisation letztlich zu mehr Erfolg verhelfen kann.8

Wo sind die Grenzen des Fehler-Hypes?

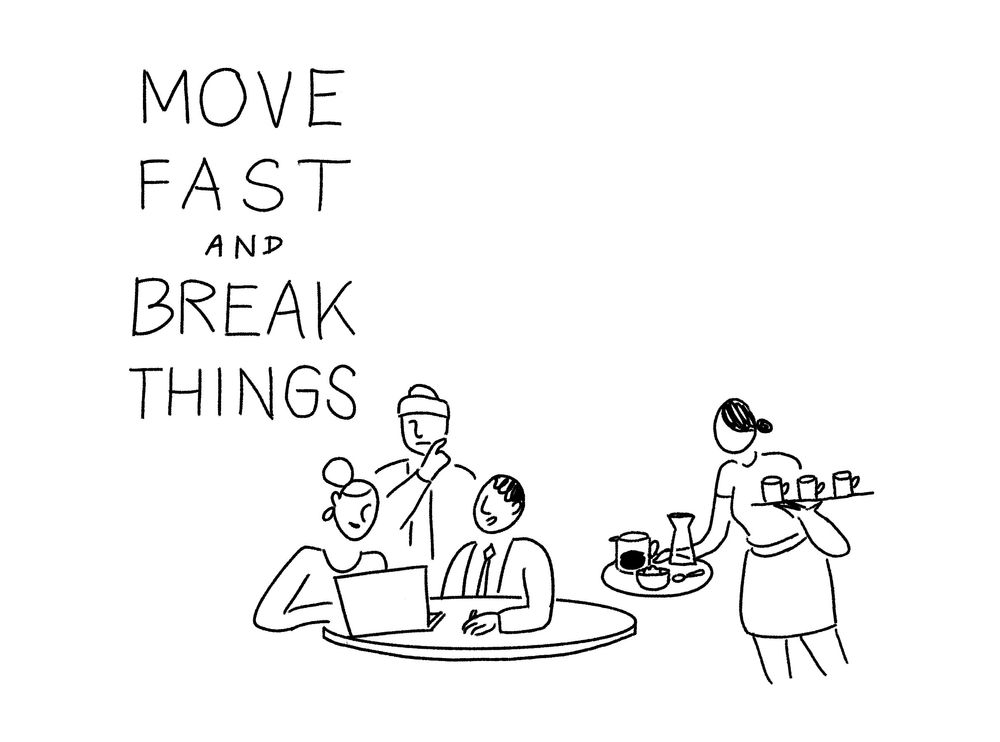

Konstruktiv mit Fehlern umzugehen, heißt allerdings nicht, sie zu bagatellisieren. Und die positive Bewertung von Fehlern darf auch nicht ins Gegenteil umschlagen. Denn auch wenn der neue Mut zum Scheitern aus der digitalen Start-up-Szene schnelles Lernen ermöglicht: Slogans wie „Fail fast, learn fast“ oder das Facebook-interne Motto „Move fast and break things“ können auch toxisch sein. Denn sie ermutigen Mitarbeiter*innen, aggressiv vorzugehen und Risiken einzugehen, um neue Produkte schnell auf den Markt zu bringen – und das kann leicht in Unachtsamkeit oder Rücksichtslosigkeit umschlagen.

Die „Facebook Files“ der Whistleblowerin Frances Haugen aus dem Jahr 2021 zeigen, wie der Konzern lange Profite über Menschen gestellt und dabei auch ziemlich viel kaputt gemacht hat. Spätestens wenn Jugendliche wegen Instagram Suizid begehen und die Facebook-Algorithmen Hasskommentare begünstigen, wünscht man sich, dass es in der Firmenkultur ein wenig mehr Raum für Reflexion gegeben hätte.

Und in manchen Branchen ist aus Sicherheitsgründen notwendig, möglichst fehlerfrei zu arbeiten, etwa in der Luftfahrt oder in der Medizin. Aber auch in solchen Umgebungen gilt es, eine Fehlerkultur zu schaffen, in denen so viele Fehler wie möglich gemeldet und analysiert werden. Denn die Schattenseite einer geringen Fehlertoleranz ist eben, dass Fehler gern vertuscht oder totgeschwiegen werden.

Edgar Pinkowski, Präsident der Landesärztekammer Hessen, hat dafür das KH-CIRS-Netz D 2.0 ins Leben gerufen, ein Onlineformular, mit dem Ärzt*innen und Pfleger*innen in ganz Deutschland anonym Fehler melden können.9 Anstelle von Fehlerkultur verwendet Pinkowski lieber den Begriff Sicherheitskultur. Denn es geht ihm darum, durch die Anonymität das Augenmerk weg von individuellen Fehlern zu lenken und trotzdem so viel wie möglich zu lernen, um das Wohlergehen der Patient*innen sicherzustellen.

Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt, der in der Diskussion um die gesellschaftliche Neubewertung des Scheiterns häufig außen vor gelassen wird. Denn sowohl die Intensität der Erfahrung des Scheiterns als auch dessen Konsequenzen hängen nicht nur stark von der individuellen Persönlichkeit ab, sondern auch von der gesellschaftlichen Stellung und persönlichen Privilegien. Ein weißer, vermögender Cis-Mann kann es sich eher leisten, Fehler zu machen oder ein Unternehmen an die Wand zu fahren, weil es potenziell weniger bedrohlich für seinen Platz in der Gesellschaft ist. Für Care-Personen oder Menschen, die strukturell diskriminiert werden oder wenige finanzielle Mittel zur Verfügung haben, können Fehler hingegen schnell verhängnisvoll sein, weil sie ihre soziale Stellung oder wirtschaftliche Existenz gefährden.

Hinzu kommt, dass aufgrund von Vorurteilen etwa gegenüber BIPoC, Migrant*innen oder Nicht-Akademiker*innen ohnehin erwartet wird, dass ihnen mehr Fehler unterlaufen. Das Resultat sind vielfach härtere Maßstäbe und Druck gegenüber diesen Gruppen.10 Zudem haben privilegierte Menschen meist die Deutungshoheit über richtig und falsch – und damit auch darüber, was als Fehler oder Fehlverhalten gilt. So müssen sich z.B. FLINTA*-Personen bei sexueller Belästigung oft ihrer Perspektive rückversichern. Denn nicht selten wird ihre Wahrnehmung erst anerkannt, wenn sie von anderen, häufig cis-männlichen Personen, validiert wird.

All diese Faktoren müsst ihr also mitdenken, wenn ihr eure Fehlerkultur unter die Lupe nehmt.

Wie gelingt ein konstruktiver Umgang mit Fehlern?

Um in eurer Organisation eine gute Fehlerkultur zu schaffen, solltet ihr euch zunächst anschauen, welche ihr aktuell lebt und wie hoch die mögliche Fehlertoleranz in eurem Bereich ist. Manche Fehler können ein erwünschtes Zwischenergebnis auf dem Weg zu einem Erfolg sein, andere wiederum sehr kostspielig oder gefährlich. Fragt euch, wie ihr bisher reagiert, wenn etwas schiefläuft und welche Maßnahmen ihr ergreift, um etwas zu verändern. Habt ihr Meeting-Formate, in denen Fehler zugegeben und besprochen werden können? Wenn ihr diese Bestandsliste gemacht habt, überlegt euch, was ihr ändern, welche systemischen Probleme ihr aus dem Weg räumen und in welchem Rahmen ihr in Zukunft Scheitern und Fehler zulassen wollt.

Vielleicht könnt ihr Sollbruchstellen von Anfang an mitplanen und in Stadien, in denen die Fallhöhe nicht so hoch ist, kleine Räume für Experimente eröffnen. Hier könnt ihr dann mutig auch missglückte Projekte in Kauf nehmen. Ähnlich geht das Designunternehmen IDEO vor, das als eines der ersten mit Design Thinking gearbeitet hat. Bei IDEO ist bei vielen Projekten völlig offen, ob sie Erfolg oder Flop werden. Der erste Baustein, um ein potenzielles neues Produkt zu entwickeln, ist eine Hypothese zur Lösung eines Problems. Dann folgt ein Experiment, das die Hypothese stützen soll.11 Dabei zeigen die Experimente aber viel häufiger, dass die Hypothese falsch war, als dass sie sie belegen. Aber auch dadurch entstehen unerwartete Lerneffekte. Schon Thomas Edison soll über seine zahlreichen gescheiterten Versuche, den Glühfaden zum Leuchten zu bringen, gesagt haben: „Ich habe nicht versagt. Ich habe gerade 10.000 Wege gefunden, die nicht funktionieren.“

Wenn es dann um das Implementieren geht, sollte nicht mehr ganz so viel schiefgehen. Denn dann wird es teurer. Aber im Anfangsstadium ist bei IDEO viel Raum, um Fehler zu machen. Wenn das bei euch nicht möglich ist, heißt eine bessere Fehlerkultur vielleicht, dass ihr eure Kommunikation über Fehlgeschlagenes verändert.

Wichtig ist, dass ihr die emotionale und menschliche Ebene auf dem Schirm behaltet: Alle von euch haben eine persönliche Geschichte mit Scheiter- und Schamerfahrungen. Um Fehler gemeinsam zu enttabuisieren, braucht ihr psychologische Sicherheit. Dieser Begriff beschreibt das Maß, mit dem Menschen zwischenmenschliche Risiken eingehen. Psychologische Sicherheit ist entscheidend dafür, ob Mitarbeitende Bedenken äußern und damit zum Beispiel die Kompetenz eines*einer erfahreneren Kolleg*in infrage stellen oder eigene Fehler eingestehen.12 Denn nur weil ihr eine gute Fehlerkultur etablieren wollt, heißt das nicht, dass alle sich direkt dazu bereit fühlen. Vor allem nicht, wenn die Entscheidungsträger*innen sich für perfekt oder unbesiegbar halten.

Guckt euch eure Machtstrukturen sowie die persönlichen Grundvoraussetzungen eurer Teammitglieder genau an. Habt ihr Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Diskriminierungserfahrungen dabei, die es schwieriger und schmerzhafter finden, zu scheitern? Oder gibt es bei euch Menschen, die eher fahrlässig mit Fehlern umgehen und ab und an vorsichtiger sein sollten, um nichts kaputtzumachen? Den ultimativen Umgang mit Fehlern, den alle Organisationen einfach übernehmen können, gibt es nicht. Und einfach nur laut „Scheitern ist eine Chance“ zu schreien, ist – Überraschung – ein Fehler.

Takeaways

- Fehler und Scheitern gehören zum Leben und zum Lernen dazu, daher ist eine Null-Fehler-Kultur in Organisationen nicht sinnvoll, sie führt zum Stillstand. Wenn wir Fehler und Scheitern allerdings zum Trend erklären, kann daraus eine Kultur entstehen, die unachtsam ist und menschlichen und gesellschaftlichen Schaden anrichtet.

- Es muss also in jeder Organisation zwischen den Extremen abgewogen und überlegt werden, wie viel Fehlertoleranz wann angebracht ist und wie Fehlschläge analysiert und zum Lernen genutzt werden können.

- Für einen konstruktiven Umgang mit Fehlschlägen müssen wir die unangenehmen Emotionen mitdenken, die auftreten können, wenn etwas schiefgeht, und psychologische Sicherheit schaffen, in der Fehler benannt und nicht sanktioniert werden.

FUßNOTEN

- 1

Das Skript zur Rede an die Harvard-Absolvent*innen im Jahr 2017 gibt es hier ↩

- 2

Carol Tavris & Elliot Aronson: Ich habe recht, auch wenn ich mich irre. Warum wir fragwürdige Überzeugungen, schlechte Entscheidungen und verletzendes Handeln rechtfertigen (Riemann Verlag, 2010), S. 312 ↩

- 3

Charles Pépin: Schönheit des Scheiterns. Kleine Philosophie der Niederlage (Carl Hanser Verlag, 2017), S. 101 ↩

- 4

Pépin, S. 132 ↩

- 5

Tavris & Aronson, S. 331 ↩

- 6

Handelsblatt: Sieben Todsünden machten BER zum Desaster (2012) ↩

- 7

The Guardian: Asiana airlines crash pilot harboured fears about landing safely (2013) ↩

- 8

Hans-Jürgen Kratz: Aus Fehlern wird man gut. Warum Irren menschlich ist und was Führungskräfte daraus lernen können (Metropolitan Verlag, 2021), S. 30 ↩

- 9

Beil: Der gefährliche Hype ums Scheitern (2021) ↩

- 10

Dieses Phänomen ist ein Resultat des White Gaze. Dazu Rabelo / Robotham / McCluney: "Against a sharp white background": How Black women experience the white gaze at work (2019) ↩

- 11

IDEO-Geschäftsführer Tim Brown über diese Herangehensweise ↩

- 12

Amy Edmondson: Die angstfreie Organisation. Wie Sie psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz für mehr Entwicklung, Lernen und Innovation schaffen (Vahlen 2020), S. 36 ↩