Wir können gar nicht anders, als in Beziehungen zu stehen. Zwischenmenschliche Beziehungen sind der Kern Neuer Arbeit. Wir stehen aber auch mit Organisationen oder unserem Planeten in Beziehung. Was bedeutet diese permanente Verbundenheit für uns selbst und für Organisationen?

Aus etwa 50 Menschen besteht der Kreis guter Bekannter einer Person in Deutschland. 10 bis 15 davon zählen zu wir zu unseren Freund*innen, am häufigsten lernen wir sie am Arbeitsplatz kennen. In sozialen Beziehungen stehen wir aber noch zu weitaus mehr Menschen: Im Schnitt sind wir in der Lage, mit etwa 180 Menschen stabile soziale Beziehungen zu pflegen, die auf Gegenseitigkeit und Vertrauen aufbauen. Zu mehr seien wir zeitlich und mental nicht in der Lage, erforschte der britische Anthropologe Robin Dunbar. In den 1990er-Jahren waren es noch 30 Kontakte weniger, was Dunbar vor allem auf das Internet und soziale Medien zurückführt.

Soziale Beziehungen in der vormodernen Gesellschaft waren noch überschaubarer: Die 150 Menschen eines sozialen Beziehungsnetzes lebten im selben Dorf, was bedeutet, dass alle Beziehungen die gleichen wie die des*der Nachbar*in waren.

Die Welt ist unübersichtlicher geworden, Beziehungen haben sich multipliziert und differenziert. Dementsprechend wichtig ist heute die Fähigkeit, Beziehungen zu knüpfen und aktiv zu gestalten. Das gilt nicht nur für Individuen, sondern auch für Organisationen.

Was sind Beziehungen? Eine Begriffsklärung

Beziehungen sind das Dazwischen. Eine Beziehung zu haben bedeutet, sich aufeinander zu beziehen. Die Arbeit des deutschen Soziologen Georg Simmel Ende des 19. Jahrhunderts kann als Beginn der Beziehungsforschung verstanden werden. Simmel beschreibt Beziehungen als ein Wechselspiel zwischen Individuen und Interaktion. Wenn wir eine Beziehung zueinander aufnehmen, wirken wir wechselseitig aufeinander ein.

Wir leben in einer Welt, in der alles fortwährend in Beziehung zueinander steht: Menschen, die miteinander arbeiten, unsere verschiedenen Lebensbereiche wie Lohnarbeit und privates Umfeld, Unternehmen untereinander, mit Nutzer*innen oder dem Staat, Pflanzen mit der Sonne oder der Golfstrom mit dem Klimawandel.

Das wichtigste Wort in dem Zusammenhang ist Relationalität. Es betont die banale, aber oft vergessene Tatsache, dass alles voneinander abhängig ist. Weil sie im Dazwischen stattfinden, lassen sich Beziehungen selbst schwer fassen. Wir können die Beziehung selbst nicht erleben, nur uns in Beziehung zu etwas oder jemandem.

Wir leben in einer Welt, in der alles fortwährend in Beziehung zueinander steht.

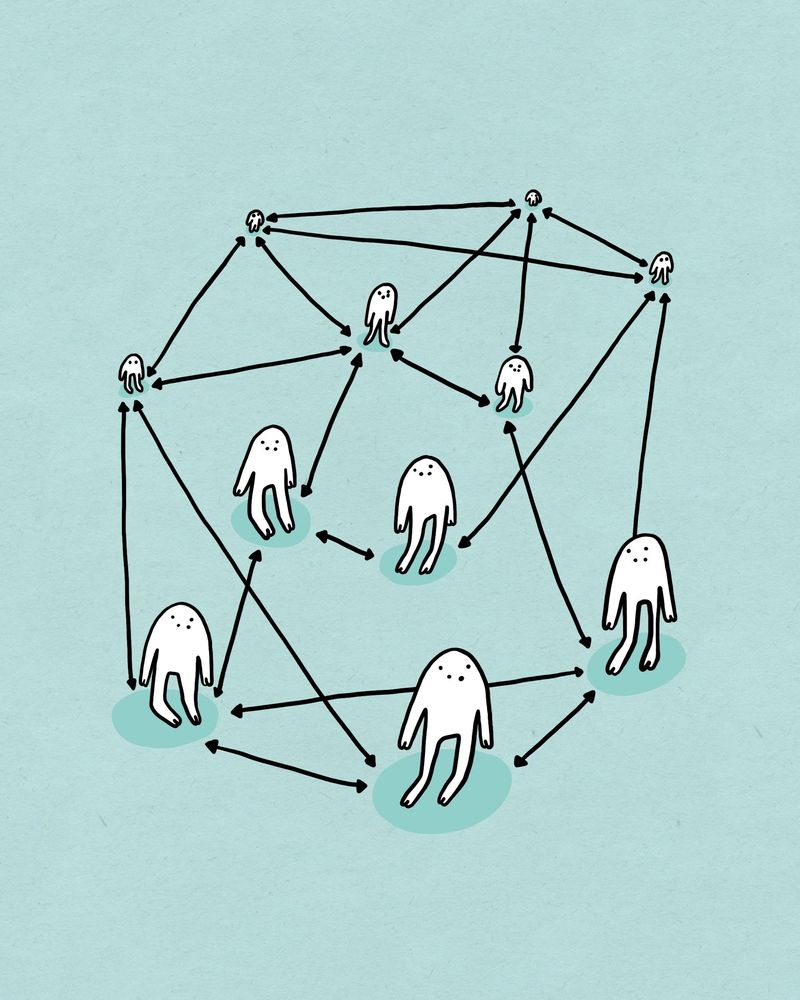

Um die Komplexität zu reduzieren, werden Beziehungen und Netzwerke oft in schematischen Modellen dargestellt, in Pyramiden-Schaubildern oder Stakeholder-Maps. Doch Beziehungen sind nicht statisch, sondern dynamisch. Die Welt ist eher ein wuseliges Chaos als eine ordentliche Netzwerkkarte.

Als Alternative beschreiben die französischen Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari das Bild eines wuchernden Wurzelgeflechts: ein Rhizom. Darin gibt es keine feststehenden Positionen und Beziehungen, sondern alles ist in Bewegung, entwickelt sich stetig weiter, eigensinnig, organisch und nicht linear.

Wesentlich sind im Rhizom nicht die Punkte, denn sie ergeben sich erst aus den Linien. Die Welt und wer wir sind, geht erst aus den Beziehungen hervor und nicht andersherum. Eine Beraterin-Kunden-Beziehung stellt nicht einfach die Verbindung zwischen einer Beraterin und einem Kunden dar. Erst durch die Beziehung wird die Beraterin zur Beraterin und der Kunde zum Kunden.

Ohne Beziehungen gäbe es die Welt nicht. Wer wir sind, ergibt sich aus unserer unverwechselbaren Position im Verhältnis zu den Menschen um uns herum. Was bedeutet es, uns selbst und die Welt relational zu denken? Wie viele Beziehungen können wir überhaupt gleichzeitig im Blick behalten? Was trägt zu guten Beziehungen bei? Und was bedeutet es für eine Organisation, in einer relationalen Welt beziehungsfähig zu sein?

Ich & Ich: Nur in Begegnung mit anderen erleben wir uns selbst

Oft heißt es, unsere wichtigste Beziehung sei die zu uns selbst. Sie setzt voraus, dass wir uns als eigene Person und als von unserer Umgebung und anderen Menschen verschieden wahrnehmen. In westlichen Gesellschaften ist diese Selbstfindung ein individuelles Großprojekt: Wir sollen herausfinden, wie wir sind, was wir wollen und wie wir uns treu bleiben und gleichzeitig weiterentwickeln können. Selbstliebe verstehen vielen psychotherapeutischen Konzepte als Grundlage für eine gute Verbindung zur Welt. Das heißt aber nicht, alles an sich super zu finden, sondern zu wissen, wo wir nicht so super sind und uns trotzdem (und gerade deswegen) wertzuschätzen.

Doch um uns selbst wahrzunehmen, brauchen wir die anderen, denn erst in der Begegnung mit anderen „erfährt sich der Mensch selbst auf dem Umweg über die Mitmenschen“. Das schreibt der österreichisch-amerikanische Soziologe Thomas Luckmann. Komplette Eigenständigkeit ist also eine Illusion. Wir sind von Grund auf soziale Wesen. Ohne Berührungen können wir nicht überleben. Wir sind fundamental voneinander abhängig.

Ohne Beziehungen gäbe es die Welt nicht.

Ich & Du: Hast du Angst vor Nähe?

Für jede soziale Situation zählt daher nicht nur, dass wir ein Bewusstsein von uns selbst haben, sondern auch ein Bewusstsein der Beziehungen, in denen wir stehen. Dafür müssen wir erkennen, welche Wirkung wir auf andere Menschen haben. Die belgische Beziehungstherapeutin Esther Perel beschreibt drei Grundpfeiler, die jede zwischenmenschliche Beziehung ausmachen:

- Autonomie und Abhängigkeit

Finden wir es unangenehm, in einer Sache auf andere angewiesen zu sein oder haben wir das Gefühl, uns auf andere verlassen zu können? Haben wir Angst davor, eine Beziehung zu verlieren oder uns selbst in der Beziehung zu verlieren? - Kommunikation und Konfliktmanagement

In jeder Beziehung findet explizite Kommunikation statt. Implizit schwingt immer mehr mit, als das, was gesagt wird. Es werden Vertrauen, Macht und Anerkennung verhandelt. Wer darf Entscheidungen treffen? Wessen Prioritäten zählen? Unterstützen wir uns gegenseitig und stecken wir hier gemeinsam drin? (Er)kennen wir uns und schätzen wir uns wert? - Selbsterkenntnis und Eigenverantwortung

Beziehungen sind Feedbackschleifen: Wenn wir finden, eine andere Person sollte sich anders verhalten, lohnt es sich, in einer gedanklichen Kehrtwende erst auf uns selbst zu schauen und uns zu fragen, ob sich die Person im Kontakt mit jemand anderem wohl anders verhalten würde. Wir werden feststellen, dass wir selbst etwas zur Dynamik beitragen – und auch selbst etwas ändern können.

Beziehungen bei der Arbeit: Wo liegen die Grenzen?

Arbeitsbeziehungen unterscheiden wir in der Regel erst mal von privaten Beziehungen. Freund*innen können wir uns aussuchen, Kolleg*innen oft nicht. In der Zusammenarbeit sind wir außerdem anders aufeinander angewiesen, als wenn wir gemeinsam in den Urlaub fahren. Lernen wir eine Person bei der Arbeit kennen, werden wir ihr also anders begegnen, als wenn wir sie abends in einer Bar treffen. Das liegt daran, dass wir ein bestimmtes Verständnis von Professionalität und Beziehungen im Arbeitskontext haben – auch, weil Arbeitsbeziehungen unter permanenter Spannung stehen: Wir kooperieren und stehen gleichzeitig zueinander in Konkurrenz.

In der Organisationsforschung werden Beziehungen am Arbeitsplatz deswegen oft mit Austauschtheorien betrachtet. Deren Grundannahme ist, dass menschliche Beziehungen auf der Basis einer subjektiven Kosten-Nutzen-Analyse entstehen. Sie werden so lange aufrechterhalten, wie die Belohnung größer ist als ihre Kosten.

Dahinter steht das Bild rational handelnder Akteur*innen mit dem Ziel der Gewinnmaximierung. Austauschtheorien reduzieren menschliche Interaktion auf einen rein rationalen Prozess. Doch Menschen waren schon immer zuallererst soziale Wesen. Sie folgen Intentionen, handeln stimmungsabhängig, sind fürsorglich, hilfsbereit, empfinden Scham und Schuld. Trotzdem gestehen wir sozialen Beziehungen im Privaten viel eher Gefühle zu als Beziehungen im Arbeitskontext. Es gibt viel, was „nicht auf die Arbeit gehört“. Probleme bearbeiten wir eher zu Hause und regen uns nach Feierabend über den*die unmögliche*n Kolleg*in auf. Teamevents finden häufig am Wochenende oder abends statt, Teambuilding wird mit Off-Site-Maßnahmen ausgelagert.

Wenn wir über Beziehungen und Arbeit sprechen, scheint es außerdem manchmal so, als ende die Welt der Arbeit an der Bürotür. Als seien wir nur für uns selbst zuständig oder als spielten unsere Verantwortlichkeiten außerhalb der Organisation keine Rolle. Für viele Menschen liegt die Erfüllung nicht (nur) in der Arbeit, sondern darin, durch Arbeit sich und andere Menschen versorgen zu können. Wir tendieren dazu, den Kontext, in dem Menschen leben, zu ignorieren. Dabei prägen ihre Aufgaben, ihr Stress, ihre Unsicherheiten, wie sie ihre Rollen bei der Arbeit ausfüllen. Menschen arbeiten jahrelang miteinander, ohne sich gegenseitig in site zu kennen.

Beziehungen in neuen Organisationen: Warum Beziehungsarbeit an Stellenwert gewinnt

Doch unsere Lebensbereiche lassen sich nicht sauber voneinander trennen. Die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben weichen auf. In neuen Organisationen ist das sogar noch verstärkt: Menschen arbeiten gemeinschaftlich, duzen und umarmen sich. Wir wollen und sollen als ganze Person, mit allen Erfahrungen und Kompetenzen bei der Arbeit präsent sein und unsere Persönlichkeit einbringen. Wir wechseln Arbeitskontexte viel häufiger als noch vor 10, 20 oder 50 Jahren, durch zunehmende Remote-Arbeit sitzen die Kolleg*innen mit in den eigenen vier Wänden, Hierarchien werden abgebaut, Unternehmen bemühen sich um das Image einer großen Familie.

Durch Kollaboration und Selbstorganisation werden zwischenmenschliche Beziehungen zum Kern von neuer Arbeit. Wie diese Beziehungen aussehen, muss immer mehr selbstverantwortlich gestaltet werden, denn es gibt seltener eine klare soziale Ordnung mit stabilen Positionen, Regeln und Grenzen. Wenn Hierarchien verschwinden und Grenzen durchlässiger werden, ist das eine Chance – aber nur dann, wenn auch mehr Beziehungsarbeit geleistet wird. Beziehungen führen heißt, mit einer anderen Person zu interagieren und das Gemeinsame und die Grenzen ständig weiterzuentwickeln und immer wieder gemeinsam neu auszuhandeln. Dafür müssen wir Beziehungsarbeit als festen, wichtigen Teil unserer Lohnarbeit anerkennen.

Die Organisation und ihre Umwelt

Auch Organisationen stehen in vielen Beziehungen: mit den Menschen, die in ihnen arbeiten, mit Menschen, die ihre Produkte oder Dienstleistungen nutzen, mit … Diese Liste ließe sich fast unendlich fortführen. Um die vielen Beziehungen und Abhängigkeiten von Organisationen sichtbar zu machen, entwarf der US-amerikanische Wirtschaftsphilosoph Ed Freeman die Stakeholder-Theorie: Anstatt nur auf die Aktionär*innen zu schauen, werden auch die Interessen von Mitarbeitenden, Kund*innen, Lieferant*innen oder der Einfluss von Medien beachtet.

Stakeholder-Maps sind ein Versuch, die Beziehungen von Organisationen und die Interessen, auf die diese Beziehungen aufbauen, zu beschreiben. Doch sie zeigen nur einen kleinen Ausschnitt. Die Positionen darin sind meist statisch, die Beziehungen strategisch oder taktisch motiviert. Stakeholder-Analysen vergessen die Dynamik von Interaktion: Stakeholder stehen nicht nur aufgrund vertraglicher oder rechtlicher Verpflichtungen miteinander in Beziehung, sondern auch aufgrund eines persönlichen Gefühls der Verbundenheit, der Fürsorge und sozialer Verpflichtungen.

Wenn wir über Beziehungen und Arbeit sprechen, scheint es außerdem manchmal so, als ende die Welt der Arbeit an der Bürotür.

Als Stakeholder gelten alle, ohne die ein Unternehmen nicht bestehen könnte, die Einfluss auf eine Organisation nehmen können oder von ihr beeinflusst werden können. Doch obwohl das Modell eine gewisse Objektivität suggeriert, ist die Entscheidung, wer und was als Stakeholder auftaucht, immer auch eine Wertentscheidung. Die allermeisten Organisationen verbrauchen beispielsweise Ressourcen und stehen damit in Beziehung zur Erde. Zwar hat die Erde keine selbstgewählte Lobbygruppe, die beim Unternehmen anklopft, doch schmelzende Polkappen, steigende Meeresspiegel, Hitzewellen und Pandemien machen Druck und können als klare Äußerung verstanden werden. Doch in wie vielen Stakeholder-Maps von Unternehmen taucht unser Planet wohl als wichtiger Stakeholder auf?

Von Rationalität zu Relationalität: Wir brauchen neue Beziehungsnarrative!

Wir sind es gewohnt, nach dem zu suchen, was wir kontrollieren können. Doch es liegt in der Natur von Beziehungen, dass sie eine Eigenlogik haben. Die Welt steckt nicht in Zuständen fest, sondern ist immer in Bewegung. Alles besteht aus Beziehungen, die wir – nur mittelmäßig erfolgreich – versuchen, in schematischen Modellen, Karten und Systemen festzuzurren.

Wir stehen in mehr verschiedenen Beziehungen als jemals zuvor. Deswegen brauchen wir neue Beziehungsnarrative: von Rationalität zu Relationalität. Wir hängen in dieser Welt gemeinsam drin, wir sind voneinander abhängig und in diesem Sinn auch füreinander verantwortlich. Anstatt uns trotzdem in Unabhängigkeit zu üben, können wir unsere Verbundenheit als Chance begreifen: Was wir in der Welt verändern können, sehen wir nur, wenn wir ihre Relationalität annehmen, wenn wir all die Beziehungen in denen wir stehen, berücksichtigen und Räume schaffen, um sie bewusst zu gestalten. Da Beziehungen uns zu denen machen, die wir sind, sind sie auch der Ort, an dem Veränderung stattfindet. Das gilt für Individuen genauso wie für Organisationen.

Takeaways

- Die Welt und wer wir sind, geht aus den Beziehungen hervor, in denen wir stehen: Nur in Verbindung mit anderen können wir uns selbst erleben.

- In der neuen Arbeitswelt weichen die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben auf. Das ist eine Chance – aber nur, wenn wir Beziehungsarbeit als festen Bestandteil von Lohnarbeit anerkennen.

- Stakeholder-Maps sind der Versuch, die Beziehungen von Organisationen schematisch zu erfassen. Welche Beziehungen darin auftauchen, lässt darauf schließen, welcher Wert dieser Beziehung beigemessen wird. Taucht in der Stakeholder-Map deiner Organisation eigentlich unser Planet auf?